Wer würde nicht gern das Standardrezept für eine rundum gelungene und störungsfreie Lehrveranstaltung kennen? Wie Sie sich denken können, kenne ich es auch nicht. Die eine Methode, die immer und überall funktioniert, gibt es wohl leider nicht. Ein bisschen mag es jedoch helfen, sich die Menschen etwas näher anzusehen, die da so vor einem sitzen und etwas von einem lernen wollen (oder auch nicht).

In einem früheren Beitrag hatte ich vier Studierendentypen identifiziert, die meiner Erfahrung nach eigentlich jedes Semester aufs Neue in den Kursen anzutreffen sind. Die Zusammensetzung variiert, was erst einmal nur das Klima in der Lehrveranstaltung ändert, nicht aber Ihre grundsätzlichen Interaktionsmöglichkeiten mit den einzelnen Studierenden.

Ich beginne einmal mit den beiden unproblematischeren Studierendentypen, nämlich denen, die in Ihre Veranstaltung kommen, um das Wissenschaftliche Arbeiten zu erlernen, und die nicht von vorneherein eine Abwehrhaltung an den Tag legen.

Typ 4: Kann und will

Sie erinnern sich: Typ 4-Studierende sind eigentlich – aber auch nur eigentlich – der Traum der Dozierenden. Sie wollen und können das Wissenschaftliche Arbeiten lernen, nur leider sind sie so still, dass man sie richtiggehend aus der Reserve locken muss. Hier haben wir es, wie auch gleich bei Typ 2, nicht mit Störern zu tun. Vielmehr geht es darum, diese Studierenden zu ermuntern und sie auch zu Wort kommen zu lassen, selbst wenn sie sich nicht melden. Die angenehmste Variante von Typ 4 ist auf jeden Fall „Die sichere Bank“ – das sind die Studierenden, die sich immer spätestens dann erbarmen und sich melden, wenn gerade niemand anders etwas beitragen will.

Was aber tun mit all den anderen Typ 4-Studierenden? Ab und an vereinbare ich vorab mit den stillen Studierenden, dass sie in der nächsten Runde ihre Ergebnisse dem Plenum vorstellen. So haben sie Zeit, sich innerlich darauf einzustellen, und werden nicht überrumpelt.

Typ 2: Kann nicht, will aber

Typ 2-Studierende sind die „stets Bemühten“, die divergentes Denken nicht so leicht akzeptieren können und die alles ganz genau und vor allem eindeutig wissen wollen.

Einen nennenswerten Konflikt gibt es hier nicht. Das häufige Nachfragen ist ja erst einmal nichts Verwerfliches und keine echte Störung. Also hole ich etwas weiter aus als sonst üblich und erkläre erneut, wie Wissenschaft funktioniert. Zusätzlich sehe ich bei manchen Arbeitsaufträgen die Lösungen dieser Studierenden gesondert und intensiver durch und bespreche sie auch mal nach der Lehrveranstaltung mit ihnen. Ich versuche deutlich zu machen, dass jede plausible und stringente Lösung gilt und daher mit hoher Wahrscheinlichkeit auch ihre Lösung etwas taugt.

Ja, das bedeutet viel Aufwand. Aber es ist einfach zu schön, wenn der Groschen fällt. Ich habe schon mehr als ein Wunder erlebt, und aus dem unsicheren Erstsemester, der sich jede Lösung „absegnen“ lassen wollte, wurde ein eigenständig denkender Bachelor-Kandidat, der seine Ergebnisse sehr gut zu verteidigen wusste.

Konsequenterweise müsste ich diesen Studierendtypen umbenennen in „Kann noch nicht, will aber“.

Konflikte klug managen

Bleiben uns noch die beiden anderen Studierendentypen. Das sind diejenigen, die nicht wollen und die in der Lehrveranstaltung oftmals stören. Deshalb geht es hier im Wesentlichen um Konfliktmanagement. Ich hole dazu etwas weiter aus.

Destruktives Konfliktverhalten wie Drohen, Beleidigen und das Nutzen von Killerphrasen bringt keinen weiter. Es scheint zwar für den Moment so, als habe der Lehrende „gewonnen“ und könne fortan ruhig weiterunterrichten. Auf lange Sicht hat er aber meistens verloren, und zwar die Kooperation des „Verlierers“.

Betrachten wir Konflikte lieber als etwas Normales, mit dem man konstruktiv umgehen kann. Sie laufen meist in mehreren Störungsstufen ab, auf denen der Lehrende unterschiedlich reagieren sollte. Diese Stufen habe ich dem sehr nützlichen Büchlein „Schwierige Situationen in der Lehre“ von Eva-Maria Schumacher entnommen (2011, UTB, S. 94 ff.).

- Ignorieren

Tritt eine Störung erstmalig auf oder ist sie nicht gravierend, kann man sie getrost übergehen.

- Nonverbales Ansprechen

In vielen Fällen reicht es aus, die Störer intensiv anzusehen oder ein paar Schritte auf sie zuzumachen, damit diese ihr Verhalten ändern und wieder aufmerksam sind. Alternativ können Sie eine kurze Sprechpause einlegen, die Lautstärke ändern oder mittels Mimik Ihr Missfallen ausdrücken.

- Ansprechen

Bei diesem Schritt lässt man den Störern noch die Chance, ihr Gesicht zu wahren, indem man konstruktiv in die Runde fragt, ob noch jemand etwas zum Thema beitragen möchten oder ob noch Inhalte unklar geblieben sind.

- Unterbrechen

Sollte die Störung dennoch anhalten, ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, um Klartext zu reden und die Störung direkt bei ihren Auslösern offen anzusprechen. Falls Sie nicht nur bei zwei Personen, sondern in Ihrem gesamten Kurs nachlassende Aufmerksamkeit feststellen, können Sie zusätzlich eine kurze Pause einlegen oder, wenn möglich, die Methode wechseln.

- Thematisieren

Eskalation! Mittlerweile ist wohl allen Anwesenden klar geworden, dass ein Konflikt im Raum steht und es so nicht weitergehen wird. Jetzt ist Metakommunikation nötig: Der Lehrende spricht über die Wirkung der Störungen auf ihn und fordert den Kurs auf, Stellung zu beziehen. (Achtung, dieser Schuss kann auch nach hinten losgehen! Zum Beispiel wenn sich die Gruppe solidarisiert und den Lärmpegel für ganz normal befindet.) Im besten Fall erhält man als Dozent jedoch hilfreiche Hinweise darüber, was gerade nicht so gut läuft, und kann entsprechend reagieren.

- Konflikt bearbeiten

In diesem Schritt bringt ein Vier-/Sechs-Augen-Gespräch mit den Störern am ehesten eine Lösung. Im Falle der insgesamt unruhigen Gruppe würde ich mir hierfür die auffälligsten Studierenden herausnehmen.

Der geschilderte Ablauf weist große Ähnlichkeiten mit dem Dahms-Modell auf, wobei die Schritte 1 bis 3 für ihn in den so genannten Normalbereich fallen. Die restlichen Schritte bezeichnet er treffenderweise als „Kampfzone“. Seine Schritte 6 und 7 lauten allerdings „Lassen Sie den Störer entfernen“ und „Gehen Sie selbst“, was im äußersten Fall auch nötig werden kann.

Konflikte mit Typ 1 und 3

Versuchen wir nun, das einmal auf die beiden verbleibenden Studierendentypen anzuwenden:

Typ 1: Kann nicht und will nicht

Hier sprechen wir von denen, die von Anfang an keine rechte Lust haben und schnell ihr Studium abbrechen. Die Trefferquote beim Identifizieren dieses Studierendentyps ist übrigens erstaunlich hoch, wie ich im Gespräch mit Kollegen feststellen durfte – und nein, ich glaube nicht, dass wir da selbsterfüllende Prophezeiungen fabrizieren.

Meistens tun diese Studierenden nichts, was den Unterrichtsverlauf direkt stört, sondern verhalten sich einfach nur sehr, sehr passiv. Entweder surfen sie die ganze Zeit, oder sie hängen permanent und demonstrativ ihren Tagträumen nach. Am liebsten würde ich sie ignorieren oder ihnen gleich anbieten, die Lehrveranstaltung ohne Konsequenzen verlassen zu dürfen. Es ahnen ja beide Seiten, dass ihre Anwesenheit nichts bringt. Ich denke oft insgeheim: „Solange sie die anderen Studierenden nicht stören, lasse ich sie am besten einfach ihr Ding machen…“.

Aber das kann ich natürlich nicht tun. Wenn ich ein solches Verhalten zuließe, wäre das kein gutes Zeichen für die restlichen Studierenden. Sie müssten ja daraus folgern, dass das akzeptabel ist. (Im ersten Semester akzeptiere ich keine Smartphones während der Veranstaltung.)

Was tue ich also? Ich ermahne diese Studierenden und erinnere sie an unsere zu Beginn vereinbarten Regeln. Oft genügt auch nonverbales Ansprechen. Das wäre also eine Mischung aus Stufe 4 und 6 (Unterbrechen bzw. Vier-Augen-Gespräch) sowie Stufe 2.

Typ 3: Kann zwar, will aber nicht

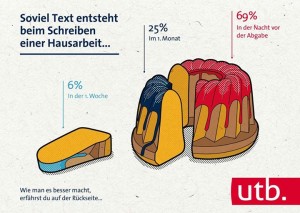

Studierende des Typ 3 halten die komplette Lehrveranstaltung für Zeitverschwendung, weil man sich das Wissen doch bei Bedarf (=kurz vor Abgabeschluss) sowieso leicht anlesen kann. Diese Einstellung führt im Unterricht entweder zu Passivität oder zu Meckern. Gern wird dann alles in Frage gestellt.

Störungen entstehen hier durch den Verteilungskonflikt über die Ressource „Studentische Zeit“, oder besser über die Ressource „Menge der eingesetzten studentischen Zeit“. Dies gilt natürlich nur, wenn es eine Anwesenheitspflicht gibt. Solche Störungen behandele ich nach dem oben vorgestellten Stufenmodell. Sollte ein Vier-Augen-Gespräch nötig sein, argumentiere ich mit der Nützlichkeit der Lehrveranstaltung („3 Gründe, warum der Unterricht mehr bringt…“)

Manchmal handelt es sich auch um einen Wertekonflikt über „Früh anfangen vs. Just in time“. Da treffen unvereinbare Gegensätze aufeinander. Das sollte man als Dozierende auch einfach mal verkraften können. Solange den Studierenden keine Nachteile erwachsen (z.B. durch verspätete Abgabe ihrer Arbeit), dürfen sie schließlich für sich ihre Entscheidung treffen. Allerdings sollten sie dann im Unterricht auch nicht stören oder ihm gleich fernbleiben. Ansonsten: Stufen-Modell.

„Handle with care“

Ich hoffe, Sie können aus meinen Beschreibungen die eine oder andere Anregung mitnehmen. Mir hat es bisher geholfen, nicht alle Studierenden über einen Kamm zu scheren.

Wie schaffen Sie es, allen Studierenden gerecht zu werden?