Ein Gastbeitrag von Stefan Dobler

Studierende sind im Laufe Ihres Studiums mit zahlreichen wissenschaftlichen Arbeiten konfrontiert. Diese „schimpfen“ sich mal Haus- oder Seminararbeit, man findet jedoch auch Praxis-, Projekt- Assistentenarbeiten, Praktikums- und Belegarbeiten sowie zum Ende des Studiums Bachelor- oder Masterarbeiten.

Derartige wissenschaftliche Arbeiten stellen Studierende oft vor eine neue, gewaltige Herausforderung: Häufig müssen sie erstmals in ihrem Leben sich über einen längeren Zeitraum und in einem größeren Kontext mit einer Thematik wissenschaftlich auseinandersetzen, zumindest um eine passable Note zu erzielen.

Da reicht es nicht, sich einfach den Stoff in der Nacht vorher für die anstehende Klausur „reinzuziehen“ oder mal schnell eine Präsentation aus dem Internet zu laden, rasch ein paar Folien zu ändern und dies als eigenständige Präsentation zu „verkaufen“.

Die zahlreichen Hochschul-Veranstaltungen unter dem Titel „Die lange Nacht der (aufgeschobenen) Hausarbeiten“ zeugen oft von Hürden des wissenschaftlichen Arbeitens. Gerne wird die Recherche, Analyse, empirische Erhebung oder das bloße Textschreiben verschoben mit dem Verweis: „Ich hab ja noch drei Monate Zeit, das reicht locker.“ … oder so ähnlich.

In der psychologischen Forschung und Praxis wird das Aufschieben als Prokrastination bezeichnet. Erste Studien stammen dazu aus den 70er-Jahren. Was weiß man über dieses Phänomen? Es gilt als kulturunabhängig, ist in allen Milieus und Schichten zu finden, betrifft Weiblein wie Männlein und kann pathologisch – sprich krankhaft – werden.

Was können Lehrende tun?

Aus Sicht der Studierenden gibt es sicher einige Möglichkeiten. Doch möchte ich hier vor allem die Perspektive der Lehrenden einnehmen.

Eine wissenschaftliche Arbeit kann neben ihrem eigentlichen Zweck noch eine weitere Schlüsselkompetenz vermitteln: das Projektmanagement.

Wissenschaftliche Arbeiten haben die gleichen Bedingungen wie andere Aufgaben auch, die meist mit Projekten gelöst werden. Es handelt sich in der Regel um ein neuartiges Thema, welches in einer vorgegebenen Zeit mit einer gewissen Qualität erfolgreich abgeschlossen werden sollte. Und die Ressourcen dafür, wie der Ökonom formulieren würde, sind knapp.

Eine wissenschaftliche Arbeit als Projekt zu begreifen, welches es zu managen gilt, ist Methode und Haltung zugleich. Methode, weil die Studierenden ein Handwerkszeug mitbekommen, um effizient umfangreiche Aufgaben zu lösen. Haltung, weil auch das systematische wie auch planerische Denken jedes Einzelnen geschult werden kann. Damit kann es gelingen die Komplexität einer wissenschaftlichen Fragestellung durch Systematisierung erheblich zu vereinfachen.

Was im Großen gilt, gilt auch im Kleinen: Ursachen für das Scheitern liegen oft in der Startphase. Das zeigen Großprojekte wie der Flughafen Berlin Brandenburg, aber auch viele kleine wissenschaftliche Projekte: Viel zu knappe zeitliche Pläne, Unterschätzung einzelner Aufgaben, Ignorieren möglicher Risiken von Beginn an etc..

Wie kann nun das Projektmanagement-Gen eingeimpft werden?

Natürlich fällt die Kompetenz eines effizienten Projektmanagements bei wissenschaftlichen Arbeiten nicht vom Himmel. Aber sie kann vermittelt werden. Dazu ist zunächst eine umfassende gemeinsame Projektplanung notwendig. Dabei sind wir als Lehrende besonders gefragt. Mit unserer Erfahrung können wir Studierende auf die vielen Fallstricke hinweisen. Dazu gehören beispielsweise unwissenschaftliche Fragestellungen, viel zu enge Zeitpläne, einen Plan B bei mangelnden empirischen Daten etc..

Danach sollten gemeinsam Arbeitspakete geschnürt werden. Darin wird festgelegt, was ist bis wann mit welchen Mitteln zu erledigen? Sie meinen, dies klingt sehr formal? Stimmt. Aber Probleme wie „Jetzt habe ich vergessen die Bücher zu bestellen und kann nicht an meinem Theorie-Teil weiter schreiben“ oder „Ich wusste gar nicht, dass ich für die Befragung erst den Betriebsrat fragen muss“ gehören dann hoffentlich der Vergangenheit an.

Diese kleinen Meilensteine motivieren, wenn sie geschafft sind, und bieten einen guten Überblick über bisher Geleistetes und die Aufgaben, die noch vor einem liegen.

Projektcontrolling

Wie jedes Projekt sollte es auch ein Projektcontrolling bei wissenschaftlichen Arbeiten geben. Dieses sollte ehrlich sein, sprich etwa eine zeitliche Abweichung sollte auch als solche erkannt werden und dementsprechend nachgesteuert werden. Beispielsweise sollten Kapazitäten realistisch eingeschätzt und geplant werden. Zu einer Überforderung kann es kommen, wenn etwa Klausuren im Bearbeitungszeitraum anstehen oder private Verpflichtungen den Fortgang der wissenschaftlichen Arbeit unterbrechen. Dabei kommt der Einzelne verständlicherweise an seine Kapazitätsgrenze.

Im Rahmen des Projektcontrollings sollten auch Risiken bewusst gemacht werden und realistisch eingeschätzt werden. Gerade unvorhergesehene Entwicklung können viele Studierende völlig aus dem Konzept bringen. Ein immer wiederkehrendes Beispiel ist bei empirischen Erhebungen eine viel zu geringe Fallzahl oder ein Mangel an Repräsentativität. Wer sich zu Beginn des Projekts damit schon einmal gedanklich auseinandergesetzt hat, empfindet es nicht als (zu) schlimm und kann rasch gegensteuern.

Wie verpflichtend sollten denn die Planungen sein?

Natürlich sollte jede Planung verpflichtend sein und auch das Papier wert sein, auf dem sie steht. Aber sie darf auch „atmen“, sprich sie sollte Abweichungen zulassen. Schließlich gelten Studierende meist als eher unerfahren in einer derartigen Arbeitsmethode. Eine gute Wirkung erzielen meiner Erfahrung nach „Verträge“ zwischen Studierenden und Lehrenden. Dabei können zu Beginn ihrer Arbeit die Studierenden nicht nur ihre Gliederung, sondern auch ihre Projektplanung mit dem Lehrenden absprechen. Beides sollte schriftlich fixiert werden und eventuell von beiden unterzeichnet sein. Feste Meilensteine des Projekts „wissenschaftliche Arbeit“ sollten vorher festgehalten und als gemeinsame Termine vereinbart werden. Die Studierenden sollten die Gesprächsinhalte wie die Bewertung der bisherigen Arbeit und die Planung zukünftiger Aufgaben dokumentieren. Mit der Unterschrift beider Parteien, der Studierenden wie auch der Lehrenden, bekommt das Ganze einen verbindlichen Charakter. Das schützt auch vor späteren unangenehmen Missverständnissen.

Das angesprochene Projektmanagement-Gen kann also vermittelt werden: In Lehrveranstaltungen zum wissenschaftlichen Arbeiten, in Kolloquien, aber auch in persönlichen Gesprächen während der Projektphase.

Welche Erfahrungen haben Sie denn im Bezug auf Projektmanagement bei wissenschaftlichen Arbeiten gemacht?

Über den Autor

Stefan Dobler (Jg. 1980) lehrt an zahlreichen Hochschulen wie auch Akademien in vier Bundesländern. Seine Schwerpunkte liegen in den Bereichen Wissenschaftliches Arbeiten, Statistik, VWL sowie Medien und Kommunikation.

Stefan Dobler (Jg. 1980) lehrt an zahlreichen Hochschulen wie auch Akademien in vier Bundesländern. Seine Schwerpunkte liegen in den Bereichen Wissenschaftliches Arbeiten, Statistik, VWL sowie Medien und Kommunikation.

Nach einer sechsjährigen Tätigkeit in einem Marktforschungs- und Beratungsinstitut als Projektleiter gründete er ein eigenes Forschungs- und Beratungsunternehmen. Er studierte im Erststudium Politische Wissenschaft auf Magister und im Zweitstudium VWL auf Diplom.

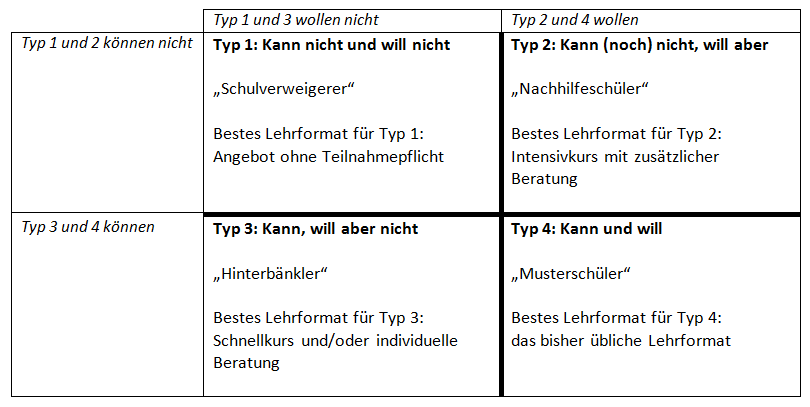

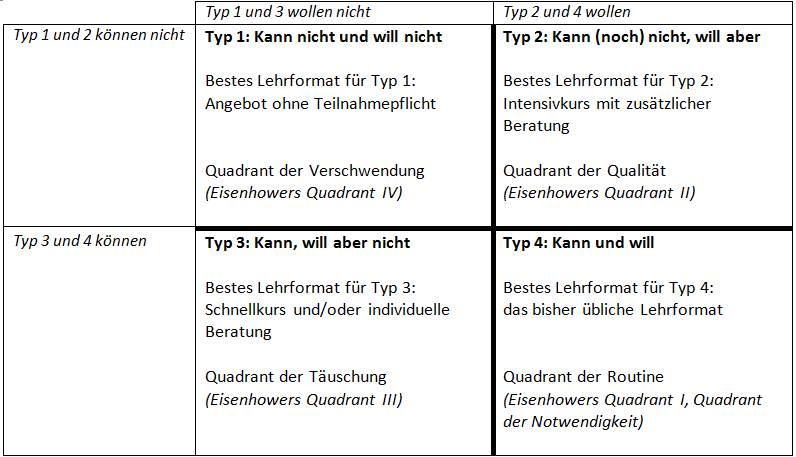

Update 01.05.2016: In der Fortsetzung des Beitrags geht es um die individuelle Didaktik im Management wissenschaftlicher Projekte.