Ein großes Wort. Multiprojektmanagement.

Meine Liste der im kommenden Semester zu betreuenden Arbeiten hat tatsächlich etwas von einer Projektlandschaft: eine Vielfalt an Themen, die von verschiedenen Personen bearbeitet werden, die dabei ihre eigene Mikroplanung betreiben und sich mit mir abstimmen.

Als Lehrende sind wir natürlich keine echten Projektmanager. Wir haben es ein bisschen leichter. Denn wir übernehmen keine direkte Verantwortung für das Gelingen der studentischen Arbeiten. Wir verantworten „nur“ die Betreuung der Projekte, die Umsetzung liegt in den Händen der Studierenden.

Der Blick geht in diesem Beitrag weg von den Studierenden mit ihren einzelnen Projekten und hin zu den Lehrenden, die gleichzeitig mehrere Projekte betreuen. (Die andere Sicht können Sie in diesem Gastbeitrag nachlesen.) Schließlich möchten wir Lehrende das gern so steuern, dass es sich möglichst geschmeidig in unsere anderen Aufgaben eingliedert. Es soll nicht zu viel von unserer knappsten Ressource, der Zeit, verbrauchen. Gleichzeitig möchten wir allen Studierenden gerecht werden. Das übergeordnete Ziel in der Betreuung sollte immer sein, eine hohe Qualität aufrechtzuerhalten.

Den Workflow optimieren

Im Folgenden möchte ich Ihnen einen Einblick in mein persönliches „Multiprojektmanagement“ geben. Wie sieht mein Workflow bei der parallelen Betreuung mehrerer Arbeiten aus?

Drei Ansätze aus dem Zeitmanagement haben dafür die grundlegenden Ideen geliefert:

- ähnliche Aufgaben bündeln

- Aufgaben vereinfachen

- delegieren

Schauen wir uns mal die einzelnen Phasen im Betreuungsprozess an:

Die Arbeiten im Vorfeld

Eine sehr zeitintensive Angelegenheit sind – zumindest bei mir – die Arbeiten im Vorfeld: der Weg zur konkreten Fragestellung und zu einem aussagekräftigen Exposé. Aber hier investierte Mühe lohnt sich immer! Noch nie habe ich es bereut, mir zu Beginn viel Zeit zu nehmen. Erfahrungsgemäß geht dann der Rest der Bearbeitungszeit vergleichsweise reibungslos vonstatten.

Eine echte Gefahr droht bei eher orientierungslosen Studierenden, die noch über keine rechte Vorstellung von ihrem Vorhaben verfügen. Da würde ich dann manchmal gern diese Arbeitsschritte an mich reißen, damit es vorangeht. Aber die Verantwortung sollte bei den Studierenden bleiben.

Meine Maxime: In der Sprechstunde gibt es nur Input. Der Output muss von den Studierenden kommen. Ich erarbeite also nichts „Druckreifes“ gemeinsam in der Sprechstunde, sondern stelle kritische Fragen und gebe Impulse zum selbständigen Weiterarbeiten.

Zu diesem Zweck habe ich Arbeitsblätter angefertigt, die den Dreischritt und das Planungsfünfeck jeweils auf einer Seite darstellen (nachzulesen in den Ratgebern zum Wissenschaftlichen Schreiben, zum Beispiel bei Grieshammer et al.). Diese Blätter kann ich dann bei Bedarf aus dem Ordner ziehen, kurz erläutern und den Studierenden mitgeben. Ich schicke die Studierenden also relativ zügig wieder weg, wenn sie noch nicht so weit sind, und lasse mir ihre Ergebnisse zusenden oder bespreche sie bei einem zweiten Termin. Viele denken sowieso lieber noch einmal in Ruhe über alles nach, durchforsten die Literatur oder tauschen sich mit Kommilitonen aus, anstatt sich an Ort und Stelle direkt festzulegen.

Zeitintensiv wird diese Phase nicht durch die Länge der einzelnen Termine, sondern durch die Bearbeitungsschleifen und erneuten Rücksprachen. Ich bilde mir aber ein, dass es in der Summe die effektivere Arbeitsweise ist.

Während der Bearbeitungszeit

1) Dossier führen

Direkt nach Gesprächen mit den Studierenden versuche ich, mir möglichst umfangreiche Notizen zu machen oder die teilweise sehr knappen Notizen aus dem Gesprächsverlauf so zu ergänzen, dass ich auch Wochen später noch etwas damit anfangen kann. Ich halte vor allem fest, was wir vereinbart haben: wegweisende Entscheidungen und die nächsten Schritte.

Ich führe also für jeden Studierenden ein separates Dossier, das ich mir dann vor dem nächsten Termin, oder wenn zwischendurch eine Frage per E-Mail kommt, durchlese. Ohne ein solches Dossier ginge zu viel verloren, gerade bei der parallelen Betreuung von vielen Arbeiten. So möchte ich die Qualität sicherstellen.

2) Beratung als Kolloquium anbieten

Anstatt getrennte Sprechstundentermine mit den einzelnen Studierenden zu vereinbaren, versuche ich, Studierende zu Arbeitspaaren oder -gruppen zusammenzufassen. Das geht bei befreundeten Studierenden oft sehr leicht, weil sie sowieso viel gemeinsam machen und einen offenen Arbeitsstil pflegen. Und es funktioniert bei einander nicht näher bekannten Studierenden vor allem dann, wenn die Arbeiten ähnliche Themen haben und die Betreffenden den Nutzen einer solchen Zusammenarbeit positiv einschätzen.

Mein Ziel dabei: die berühmten Synergien schaffen. Ich muss bestimmte Dinge nicht immer wieder von vorne erklären. Außerdem vervielfacht sich das Wissen. Die Studierenden erhalten Anregungen nicht nur von mir, sondern auch von ihren Mitstudierenden. Sie lernen nicht nur durch Zuhören, sondern auch durch das Sprechen über das fremde Thema. Eigene Fragen lösen sich so mitunter schon in Luft auf, weil den Studierenden beim fremdem Thema alles viel klarer erscheint und sie den Lösungsweg auf ihr Problem übertragen können.

Die Korrektur der Arbeiten

1) Aufteilen und bündeln

Das Timing für die Korrektur ist leider in meinem Fall schlecht: Alle Arbeiten kommen gleichzeitig auf meinen Schreibtisch oder maximal um zwei, drei Wochen versetzt. Die Arbeiten sollen auch zum gleichen Zeitpunkt fertig korrigiert sein. (Generelle Gedanken zum Korrigieren finden Sie hier.)

Ich versuche, das Beste daraus zu machen, indem ich die Korrektur bündele: Ich lese die Arbeiten nicht nacheinander, sondern parallel. Dabei trenne ich nach formalen, sprachlichen und inhaltlichen Aspekten (wie es bei der Überarbeitung eigener Arbeiten gern empfohlen wird). Ich korrigiere also erst alle Arbeiten nach formalen Kriterien, dann alle Arbeiten in sprachlicher Hinsicht und danach widme ich mich den Inhalten. Die Reihenfolge ist aufgrund meiner persönlichen Vorlieben entstanden, lässt sich aber natürlich auch umdrehen.

Damit ich den Überblick behalte, gehe ich nach einem Kriterienkatalog vor. Entweder arbeitet man mit einer vorgegebenen Liste oder erstellt sich selbst eine. In einigen einschlägigen Ratgebern gibt es auch entsprechende Vorlagen.

2) Technische Umsetzung

Technisch löse ich die Anforderungen der Korrektur, indem ich meine Notizen direkt in eine Excel-Tabelle schreibe. Jeder der standardisierte Punkte des Kriterienkatalogs ist in einer Zeile aufgeführt. Später landen die Inhalte per Seriendruck im Gutachten. Dem einmaligen Aufwand beim Einrichten der Tabelle und des Gutachten-Dokuments steht über die Semester ein großer Zeitgewinn gegenüber.

Bei akuter Unlust behelfe ich mir manchmal mit einem Medienwechsel, um nicht noch weitere Stunden am Rechner zu verbringen. Anstatt zu schreiben, diktiere ich dann. Dazu spreche den Text in das Mailprogramm meines Smartphones und übernehme ihn dann per Copy & Paste in das Gutachten. Dabei muss ich zwar später nachbessern, aber immerhin steht dann schon einmal etwas da, und ich muss nicht bei Null anfangen. Zur Motivationssteigerung dient die so aufkommende Abwechslung allemal.

3) Konkrete Korrekturanmerkungen

Dieser Punkt erfordert etwas Selbstdisziplin. Ich zwinge mich dazu, meine Korrekturanmerkungen so zu formulieren, dass ich im weiteren Verlauf direkt wieder etwas damit anfangen kann. Da ich das Gutachten nicht immer direkt im Anschluss an die Lektüre erstellen kann, ist das ein wesentlicher Punkt für mich.

Schnell macht man ein Ausrufungszeichen an den Rand, wenn eine Stelle außerordentlich gut geraten ist, oder eben eine Wellenlinie, wenn Inhalte fragwürdig sind. Blättere ich später in der Arbeit, muss ich diesen Teil erst noch einmal überfliegen, um zu wissen, worum es ging. Ich muss mich neu hineindenken und noch einmal überlegen, was ich eigentlich meinte. Besser ist es also, nicht nur grafisch, sondern mit Worten zu arbeiten und da dann auch möglichst konkret. Also nicht „Guter Gedanke!“, sondern „Gut, hier X und Y zu verknüpfen!“. Dann weiß ich auch Tage und Wochen später gleich, worum es ging.

Das Gutachten und seine „Weiterverwendung“

Beim Verfassen des Gutachtens berücksichtige ich ein paar Punkte von vorne herein, damit ich bei der „Weiterverwendung“ weniger Aufwand habe. Darunter fällt alles, was im Nachgang zum Gutachten passieren wird oder passieren könnte: die mündliche Prüfung, Feedback-Gespräche mit den Studierenden und drohende Drittgutachten.

Während ich das Gutachten erstelle (und natürlich auch schon beim Lesen der Arbeit), notiere ich quasi nebenbei mögliche Fragen für die mündliche Prüfung. Das können Rückfragen zu unklaren Inhalten oder zum methodischen Vorgehen sein. Oder mir fallen Ungereimtheiten zu dem auf, was im Vorfeld besprochen wurde. Wenn ich das alles sofort aufschreibe, muss ich mich kurz vor der Prüfung nicht noch einmal neu hineindenken.

Viele Studierende nutzen die Möglichkeit zu einem Feedback-Gespräch. Da dieses erst stattfinden kann, wenn die Note offiziell bekanntgegeben wurde, liegt eine vergleichsweise lange Zeit zwischen der intensiven Lektüre der Arbeit und diesem Gespräch. Ich versuche also den Termin so gut wie es geht, vorauszudenken, so dass ich nicht erst ausführlich in der Arbeit blättern muss, um überhaupt etwas Sinnvolles sagen zu können. In der oben erwähnten Excel-Tabelle kennzeichne ich für diesen Zweck die besonders wichtigen Punkte farblich.

In den unerfreulichen Fällen, in denen es zu einem Drittgutachten kommt, sollte mein Gutachten so formuliert sein, dass möglichst wenige Rückfragen vom Prüfungsausschuss auftauchen. Um mögliche Einwände vorwegzunehmen, mache ich im Gutachten wichtige Absprachen transparent, die ich während der Betreuung mit dem Studierenden getroffen habe. Sollte ein Studierender nicht kooperiert haben (die berühmte „Beratungsresistenz“), schreibe ich auch das in einer diplomatischen Formulierung in das Gutachten.

Zeitmanagement trifft Multiprojektmanagement

Hier noch einmal kurz zusammengefasst meine Lösungen für ein akademisches Multiprojektmanagement:

- ähnliche Aufgaben bündeln: Kolloquien statt Einzeltermine, Korrekturdurchläufe bündeln

- vereinfachen: Gutachten per Excel und Serienbrief, Gutachten diktieren, konkrete Korrekturanmerkungen verwenden, vorausschauende Formulierung des Gutachtens

- delegieren: Arbeitsblätter für Fragestellung und Exposé

Viele der Lösungen lassen sich auch anwenden, wenn man nur wenige Arbeiten zu betreuen hat. Sie entfalten ihre volle Wirkung jedoch erst bei der parallelen Betreuung mehrerer Arbeiten.

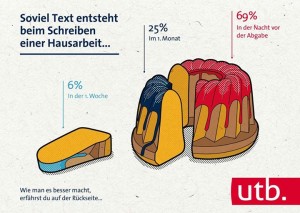

Quelle: http://www.phdcomics.com/comics/archive.php?comicid=1126

Quelle: http://www.phdcomics.com/comics/archive.php?comicid=1126