Ein Interview mit Prof. Dr. Christof Arn, Zürich

Christof Arn coacht und bildet Führungs- und Fachpersonen sowie Teams mit Vorliebe in anspruchsvollen Situationen und zu kniffligen Themen: Übergänge, VUCA-Welt, Neuausrichtungen, Bildung und Entwicklung im Wandel. In seinem Rucksack: Professionelle Arbeit mit Werten: ethikprojekte.ch | Strukturierung von Lernen und Entwicklung: agiledidaktik.ch

Eine ausführliche Beschreibung finden Sie auf der Seite der Hochschule: https://hfab.ch/portfolio-items/team-prof-dr-christof-arn/

Christof, gemeinsam mit einem Team leitest Du die Hochschule für agile Bildung, kurz HfaB. Bitte schildere doch einmal kurz, was Ihr da tut.

Wir – das sind Jean-Paul Munsch, Claudia Ulbrich, Walter Burk, Barbara Borchers, Cathrin Kaufmann und ich – bilden gemeinsam mit einem Team von etwa 40 Fachpersonen Lehrende aus und weiter, forschen rund um Bildung und Lernen und erbringen Dienstleistungen für Schulen. Dabei ist die HfaB vor allem ein Denk- und Ideenort, an dem Erfindungen gemacht und je nach dem in der Praxis ausprobiert werden; im kontinuierlichen Austausch entstehen neue Gedanken. Miteinander schöpferisch zu sein, dabei selbst zu lernen und sich auch als Menschen weiterentwickeln, einander auch dabei zu unterstützen: das verbindet uns. Nicht nur anderen etwas beibringen zu wollen, sondern selbst mit unterwegs zu sein. In diesem Sinn orientieren wir uns an einem Bildungsbegriff, der «Lernen und Entwickeln» zusammenbringt.

Diesem gemeinsamen Weiterdenken geben wir unterschiedliche Formen – physische Treffen, Online-Treffen, gemeinsames Produktivwerden, indem wir etwa gerade gemeinsam ein zweites Buch weitgehend fertiggestellt haben, nach unserer massgeblichen Mitwirkung am Buch «Agilität und Bildung».

Alle rund 50 Personen, die an der HfaB mitwirken, sind zugleich in anderen Bildungsinstitutionen tätig. Wir sind so auch eine Art «Intervisionsnetzwerk», das viel hilft, um mit Herausforderungen in diesen Institutionen kreativ umzugehen und eigene Überzeugungen und Entwicklungen produktiv zu vertiefen und in die Systeme einzubringen.

An der HfaB arbeitet Ihr mit einem besonderen Verständnis von Forschung, das Ihr «forschende Grundhaltung» nennt. Was versteht Ihr darunter?

Was unterscheidet eine Hochschule (und andere Schulen auf der Tertiärstufe) von einem Gymnasium, einer Berufsschule oder anderen Bildungsinstitutionen auf der Sekundarstufe im Kern? Der Punkt ist, dass Hochschulen diejenigen Themenfelder, die sie unterrichten, zugleich beforschen. Das verändert das Verhältnis zum «Wissen» grundlegend. Denn Forschen bedeutet nicht nur, Neues zu entdecken, sondern immer mal wieder sogar Bisheriges zu falsifizieren. Dieselbe Institution, die Inhalte lehrt, stellt diese also zeitgleich in umfangreichen, eigenen Projekten in Frage. Denn nicht nur direkte Falsifizierungen gehen kritisch mit Wissen um. Auch wenn «bloss» Neues entdeckt wird, relativiert das oft Bisheriges, löst es manchmal ab. Pointiert ausgedrückt:

Eine Hochschule ist also genau dann Hochschule, wenn sie das, was sie lehrt, nicht für die Wahrheit hält.

Das Gelehrte ist vielmehr der Stand der Diskussion.

Was ist das Besondere an der forschenden Grundhaltung?

Die Neugier, der «Wunderfitz», ist grösser als das Bedürfnis nach «Sicherheit durch Konstanz». Natürlich brauchen wir alle auch Stabilität. Dazu hilft uns an der HfaB die sorgfältige Institutionalisierung, die Entwicklung einer Art einer eigenen «Verfassung» u.a.m. Doch letztlich sind wir sogar diesbezüglich neugierig: Auch die Grundorientierung selbst unterliegt der forschenden Grundhaltung und darf sich ändern. Sie ist allerdings gültig, bis sie mit guten Argumenten weiterentwickelt, verändert oder überholt ist. Das wiederum gibt Stabilität.

Dass wir sehr stabile Beziehungen, langfristige, verlässliche Zusammenarbeit unter uns und grosse Freude an den Beziehungen, Kontakten und Begegnungen haben, ist eine weitere Quelle von Konstanz. Sie beflügelt und inspiriert sogar die Neugier. So sind Stabilität und Offenheit kein Widerspruch mehr.

Was heißt das für die Lehre denn konkret?

Neugier aller mit allen, im Kollegium wie unter den Studierenden! In welche Richtung ließe sich der Stand der Diskussion weiterentwickeln? Was an diesem Stand sollte vielleicht in Frage gestellt werden? Auch das Gelehrte selbst wird damit zum Anlass für Forschung, sogar mitten im Lehren selbst. Gelingt es, das zu leben, ist Forschung und Lehre schon in ihrem Ursprung, ja schon während man lehrt und lernt, verbunden. Weil die Vorfreude auf Entdeckungen überall schon da ist, kann Forschung nicht von der Lehre getrennt sein. Umgekehrt wird es zu einer Qualität der Forschung, auf die Lehre – und insofern die Lehre in einer Lehrer:innen-Bildung auf die Praxis bezogen ist, auch auf die Praxis – bezogen zu sein.

Eine solche Grundorientierung wirkt also auf die Ausrichtung und Art der Forschung, weiter auf die Art und Intensität der Verbundenheit von Forschung und Lehre, zudem nun auch auf die Qualität der Lehre: Stellt man sich während der Theorievermittlung laufend der Möglichkeit, dass die Theorie auch falsch sein könnte, werden die Studierenden ermutigt, sich eine eigenständige Position dazu zu bilden. Dieser doppelte Prozess – eine Theorie zunehmend zu verstehen und sich zugleich trauen, nochmals darüber nachzudenken, ob sie einen denn überzeugt – führt zu wesentlich tieferer Durchdringung. Ein Nebeneffekt des kritischen Denkens ist, dass man sich das, was man kritisch betrachtet, nicht mehr nur äusserlich aneignen kann. Es wird eben nicht nur das kritische Denken gefördert, sondern auch vertiefte Aneignung jeder Theorie, zu der man kritisch stehen will. Genau damit stärkt eine solche Verknüpfung von Forschung und Lehre die Qualität der Lehre, genauer: die Qualität des Lernens.

Und für die Forschung?

Die Forschung profitiert ebenso von dieser Verknüpfung von Forschung und Lehre. Denn gerade während Lehrende mit Lernenden Theorien durchdringen, welche für die Lernenden noch neu sind, können im Dialog kritische Fragen und neue Ideen entstehen. Dies kann einerseits «innertheoretisch» der Fall sein, also innere Unstimmigkeiten oder Leerstellen in den Theorien selbst können sich zeigen – und damit Forschungsdesiderate. Dies kann auch das Verhältnis der betreffenden Theorie zur Praxis, auf die die Theorie sich bezieht, indem etwa die Diskussion zeigt, wo Praxis in der Realität systematisch anders ist als in dieser Theorie angenommen oder wo sich in der Praxis noch andere, potenziell für das Handeln sogar wichtigere Fragen noch stellen, als die Theorie im Blick hat. Sinnvollerweise entstehen also Anfragen an die Forschung, neue Forschungsfragen in der Lehre und geht also – unter anderem – aus dieser gemeinsamen Infragestellung von Theorie (in ihrem Verhältnis zur Praxis) zusammen mit den Studierenden die eigene Forschung der Lehrenden mit hervor.

In welchem Verhältnis siehst Du Theorie und Praxis?

Vorweg wie ich das Verhältnis nicht sehe: als hierarchisches. Auch wenn es öfter charmant überspielt wird: Die Forschung schaut nicht selten auf die Praxis herab. Man sieht das etwa daran, dass im Hochschulsystem weiterhin die Lehre einen tieferen Status hat als die Forschung. Man erlebt das auch immer wieder dann, wenn «die Theorie» meint, «der Praxis» sagen zu können, was sie zu tun hat.

Dem ist unter anderem entgegen zu halten, dass die Praxis intellektuell anspruchsvoller ist als die Theorie, auch als die Forschung. Denn die Theorie ebenso wie die Forschung schafft sich immer eine «kontrollierte Umgebung»: genau definierte Voraussetzungen für ein Experiment; einen ausgewählten Zugang bzw. Ausschnitt aus der Wirklichkeit – andere Einflüsse und Zusammenhänge als die in der Forschungsfrage möglichst eng formulierten sollen stabil gehalten bzw. ausgeblendet werden. Das ist ähnlich wie Krafttraining an einer Maschine: Gezielte Stärkung bestimmter Muskeln – hoch aussenkontrollierte Bewegungsabläufe. Demgegenüber ist Bewegung im freien Raum wesentlich komplexer. Riskanter. Anspruchsvoller. So ist es auch mit der Praxis im Vergleich zur Theorie. Eine Motivationstheorie ist immer einfacher als Motivation. Eine Lerntheorie simpler als Lernen in der wirklichen Welt. Eine pädagogische Theorie erreicht nie die Komplexität einer pädagogischen Situation. Daher eben ist die Praxis intellektuell (und auch menschlich) anspruchsvoller als die Theorie. Wenn schon Statusunterschied, dass müsste als die Praxis den höheren haben als die Forschung.

Spannend wird es, wenn man beide auf Augenhöhe sieht. Will heissen: Nicht nur Theorie kann Praxis voranbringen, sondern Praxis die Theorie. So evident das ist, so ist doch zuzugeben, dass damit in Frage gestellt wird, ob das Verb «anwenden» eine günstige Beschreibung des Grundverhältnisses zwischen Theorie und Praxis darstellen kann.

Welches Fazit ziehst Du nach zwei Jahren Lehre, die von dieser Grundhaltung geprägt ist?

Die grundlegend neugierige Haltung prägt tatsächlich alltäglich unsere Lern- und Lehrveranstaltungen, wirklich als gemeinsame Haltung aller mit allen. Das gelingt gut. Die Studierenden werden motiviert, selbst auch kritisch an diese Inhalte heranzugehen, und auch wir Lehrenden nehmen substanzielle Impulse mit. Wir sehen klar, dass unsere Studierenden so zu einem tieferen Verständnis der Theorien kommen, als wenn man Inhalte bloss lernt, um sie an einer Prüfung wiederzugeben.

Wir sehen, dass gerade dies zusätzlich der Verknüpfung des Gelernten mit der Praxis dient. Je mehr sich die Studierenden durch kritische Auseinandersetzung Theorien tatsächlich «einverleiben», desto mehr können sie damit in der Praxis anfangen.

Die Studierenden an der Hochschule für agile Bildung sind konsequent parallel in der Praxis tätig. Daher sind sie besonders prädestiniert, aus dieser Praxis heraus relevanten Ideen und Kritikpunkte zu den gelehrten Theorien beizutragen, die helfen können, Forschungsdesiderate aufzuspüren.

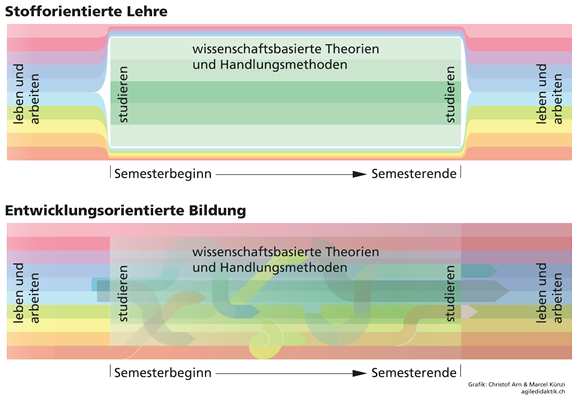

Diesen Unterschied zu machen, ist uns wirklich gelungen: In unserem Studiengang gibt es gar keine Trennung mehr zwischen Theorie und Praxis, ebensowenig wie zwischen Theorieaneignung und eigenem Denken. Wir haben herausgefunden: Wenn wir wollen, dass Gelerntes in die Praxis und ins eigene Denken wirken sollen, muss umgekehrt die praktische Erfahrung und das bisherige eigene Denken ins Lernen einfliessen: keine Grenze am Anfang des Semesters bzw. Moduls im Sinne von »vergesst mal Euer bisheriges ›unwissenschaftliches‹ Denken und Eure ›unbedarfte‹ bisherige Praxis« damit das »richtige Wissen« und die »professionelle Praxis« Platz kriegt. Nein, im Gegenteil: Was bisher gedacht wurde, was bisher gemacht wurde, was parallel in der Praxis entdeckt wird, genau das ist es, was wir wagen, mit Theorie, Forschung, Wissenschaft in Kontakt zu bringen! Und genau so erleben wir, funktioniert es, dass Theorie, Forschung, Wissenschaft, wieder in die Praxis unserer Studierenden einfliesst – nachhaltig. Das, könnte man sagen, ist ein weiterer Punkt, an dem die Bezeichnung »entwicklungsorientierte Bildung« gut passt.