Wissen Sie, was mich wirklich wütend macht?

Wenn Leute ihren Job nicht erledigen.

Wenn die Müllabfuhr die Hälfte der Tonnen nicht leert.

Wenn im Krankenhaus nur bei jedem dritten Fall ordentlich diagnostiziert wird.

Wenn, ja wenn, Studierende ihre Arbeiten unbetreut schreiben müssen, obwohl sie eine Betreuungsperson ausgewählt oder zugeteilt bekommen haben. Wenn Studierende ihre Arbeiten unbetreut schreiben müssen, obwohl der Prozess ausdrücklich bestimmte Betreuungsschritte vorsieht.

Dass Teile der Professorenschaft die Lehre kaum als Element ihrer Tätigkeitsbeschreibung akzeptieren kann – geschenkt. Ein Fehler im System.

Dass die Betreuung von Studierenden bei deren Abschlussarbeiten dann an das WiMi-Team ausgelagert wird – geschenkt. (Wahrscheinlich ist das sogar ein guter Weg. So können die Professoren in dieser Zeit forschen, und der Nachwuchs lernt bei der Betreuung des Nachwuchs-Nachwuchses viel über Betreuung und über die eigene Arbeit.)

Dass aber Lehrende an jenen Hochschulen, die nicht intensiv forschen und mehr Zeit für Lehre vorsehen, „trotzdem“ schlecht betreuen – das macht mich wütend.

Sprachlosigkeit: E-Mails ohne Antwort, persönliche Treffen Fehlanzeige

Immer wieder bekomme ich berichtet, dass viele Studierenden erst nach langer Zeit eine Antwort auf eine E-Mail an ihre Betreuungsperson bekommen. Solche Antworten sind leider oft kurz und knapp, ziemlich nichtssagend und irgendwie auch gleichgültig. Und doch sind es immerhin Antworten. Viele Studierenden erhalten überhaupt keine. Sie schreiben eine E-Mail und warten, und haken nach und warten, und fragen noch einmal und – resignieren.

Woher ich das alles weiß?

Ich bekomme es mit, wenn wir beispielsweise in Workshops kurz vor der Abschlussarbeit über die Betreuung der bisherigen Arbeiten sprechen. Oder wenn ich im Feedbackgespräch von „meinen“ Studierenden erfahre, wie dankbar sie mir sind. Denn sie haben mitbekommen, dass ihre Mitstudierenden keine Ansprechperson hatten, die den Namen verdient. Denn sie ließ sich nicht wirklich ansprechen. An mögliche persönliche Treffen zum Gedankenaustausch wage ich da gar nicht mehr zu denken.

Zum Glück spreche ich auch immer wieder mit Menschen, denen eine gute Betreuung studentischer Arbeiten wichtig ist. Sonst hätte ich schon längst den Glauben an unsere Zunft verloren.

Nicht einmal Mindestlohn

Aus Sicht von angestellten Lehrenden kann man einwenden, dass die Betreuung „on top“ zu allen anderen Aufgaben hinzukommt. Aber diesen Gedanken halte ich schon für falsch, denn die Betreuung IST de facto eine Aufgabe wie Lehre (im Sinn von Vorlesung halten), Forschung oder Verwaltung. Sie ist Teil der Lehre.

Aus Sicht von Lehrbeauftragten kann man einwenden, dass die Betreuung von Abschlussarbeiten wirklich miserabel vergütet wird. Wenn Sie all die Stunden zusammenrechnen, die für Betreuungsgespräche und Begutachtung und – bloß das nicht auch noch! – Feedback nach Abschluss des Prüfungsverfahrens anfallen, dann kommen Sie nicht einmal beim Mindestlohn heraus.

Wieso übernehme ich die Betreuung?

Eigentlich darf ich mir das nicht erlauben. Es ist zu zeitintensiv.

Ich rationalisiere das folgendermaßen:

Es ist eine Zeitspende.

Ich mache es gern, weil ich gern bei der Entwicklung von Menschen und Ideen helfe.

Ich lerne selbst dazu, wenn ich mich auf immer neue Menschen und Ideen einlasse.

Eine Frage: Wieso übernehmen Sie die Betreuung?

Wieso übernimmt jemand eine Aufgabe, von der er von vorneherein weiß, dass er sie nicht ausfüllen möchte? Nimmt er die Deputatsreduktion bzw. das Geld einfach mit? (Spoiler: So viel ist es auch wieder nicht, dass das lohnt.) Ist es das Prestige? – „Ich habe dieses Semester wieder x Abschlussarbeiten betreut!“

Ganz ehrlich: Lasst es doch einfach bleiben.

Sagt den Hochschulen ab. Lasst sie wissen, dass ihr für die paar Kröten keinen Finger krumm macht.

Ich habe keine Lust mehr, eine solche Arbeitsweise von Kollegen zu verteidigen.

Anfangs habe ich es noch versucht mit Aussagen wie „Sie hat sicher viel um die Ohren und meldet sich bestimmt bald“ oder Fragen wie „Wie wäre es, wenn Sie zunächst einmal probieren, das Problem eigenständig zu lösen?“. Daraufhin geht es meist erst richtig los und ich erfahre, was die Studierenden bis zu diesem Zeitpunkt schon alles versucht haben.

Mir reicht es. Ich werde das gegenüber den Studierenden als das benennen, was es ist: Arbeitsverweigerung.

Wenn Sie sich getroffen fühlen, melden Sie sich am besten von meinen Newsletter ab und hören auf, den Blog zu lesen.

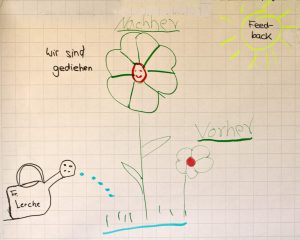

Wenn Sie hinter allen „Ja, abers“, die Sie vielleicht gerade noch im Kopf haben, einen Hauch einer Andeutung von „Vielleicht gibt es ja doch einen Weg“ verspüren, dann bleiben Sie bitte hier. Schauen Sie sich um und machen sich damit vertraut, wie eine Betreuung ablaufen kann, die ihren Namen verdient hat.