“Wissenschaftliches Arbeiten – woop, woop!”

Überbordende Freude ist keine der üblichen Reaktionen, wenn „Wissenschaftliches Arbeiten“ auf dem Stundenplan steht. Vielmehr hält sich die Freude, glaube ich, eher in Grenzen. Aber was heißt hier eigentlich „glaube ich“?! Ich weiß es. Manche Studierenden sagen es mir sogar ganz offen: „Frau Klein, jetzt mal ehrlich…“

Umso wichtiger finde ich es, mit den Studierenden über Motivation zu sprechen.

Im heutigen Artikel lesen Sie, wie und warum ich zwei bereits hier diskutierte Ansätze (und noch mehr) zusammenführe:

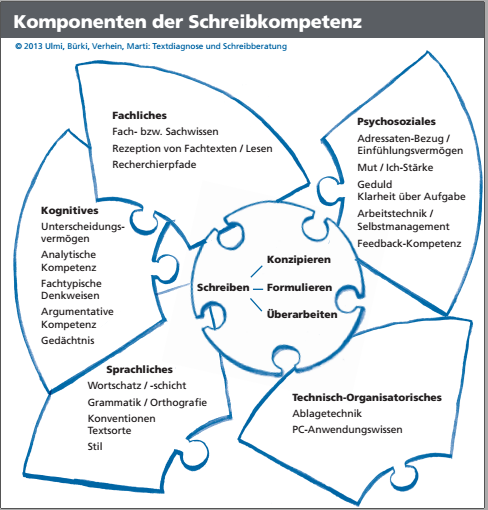

Erstens: Kürzlich habe ich geschrieben, dass ich in relativ früh in der Lehrveranstaltung nicht nur den persönlichen Nutzen des wissenschaftlichen Arbeitens thematisiere, sondern auch die für das Gelingen nötigen, vielfältigen Kompetenzen (klick zum Artikel). Meine Annahme dahinter: Wenn der Nutzen und der zu erwartende Kompetenzzuwachs von vorneherein klar werden, steigt die Motivation.

Zweitens: Vor knapp einem Jahr hatte ich darüber berichtet, wie ich eine schriftliche Vorabfrage in der Lehre nutze. Diese sollte mir dazu dienen sollte, die Studierenden und ihre Schwierigkeiten mit dem wissenschaftlichen Arbeiten besser kennenzulernen (klick).

Es lag nahe, diese beiden Aspekte – die Kompetenzen und das Nutzen einer schriftlichen Vorabfrage – zu kombinieren. Seitdem verwende ich die schriftliche Vorabfrage zu Semesterbeginn auch oder sogar vor allem, um etwas über die Verteilung der Kompetenzen zu erfahren. Das Kennenlernen der Studierenden geschieht damit automatisch.

Rückblick

Zu Beginn meiner Lehrtätigkeit haben ich die Studierenden eingangs mündlich im Plenum gefragt:

1. Welche Erfahrungen haben Sie bisher mit Wissenschaftlichem Arbeit bislang gemacht?

2. Was erhoffen Sie sich von unserer Lehrveranstaltung?

Das war ganz nett und auch brauchbar, aber eigentlich hat mich etwas Anderes interessiert. Deswegen habe ich vor einigen Semestern auf eine konkretere, schriftliche Vorabfrage umgestellt.

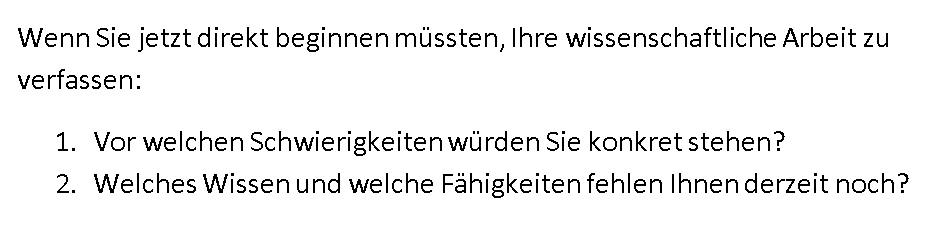

„Vorher“: die erste Version der schriftlichen Vorabfrage

Merkmale dieser ersten Version:

- Sie war anonym zu beantworten.

- Sie enthielt nur zwei Fragen.

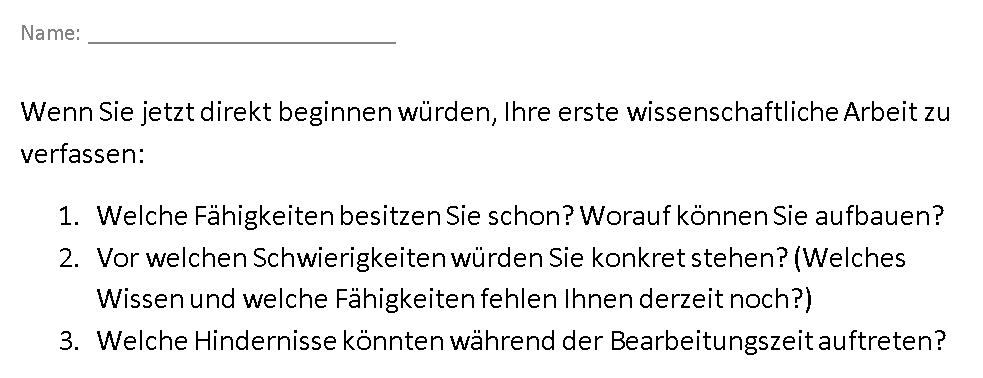

„Nachher“: die aktuelle Version der schriftlichen Vorabfrage

Merkmale dieser zweiten Version:

- Die Studierenden geben sich namentlich zu erkennen.

- Auch die bei den Studierenden bereits vorhandenen Kompetenzen werden thematisiert.

Wieso habe ich die Vorabfrage geändert?

Beziehungsangebot

Durch das Wegfallen der Anonymität erhoffe ich mir, den ersten Schritt zum Aufbau einer tragfähigen Arbeitsbeziehung zu machen. Oder es ist zumindest ein Angebot dafür. Die Studierenden haben es bisher überwiegend angenommen. Jeder gibt so viel preis, wie er oder sie möchte. Ich spreche auch explizit an, dass die Studierenden mir mit dem Beantworten der Fragen einen Vertrauensvorschuss geben. Zum Zeitpunkt des Ausfüllens kennen wir uns meist erst ein bis zwei Stunden.

Von mehreren Hundert ausgefüllten Bögen seit der Umstellung habe ich insgesamt erst einen ohne Namen erhalten, außerdem einen, der zwar mit dem Namen versehen war, in den aber sonst keine Inhalte eingetragen waren. Ansonsten habe ich den Eindruck, dass die Studierenden eher froh über diese (ja, diese neue und ungewohnte) Gelegenheit sind, sich mitzuteilen, und deswegen auch eher gern und ausführlich schreiben.

Augenöffner

Die Frage nach den bereits vorhandenen Kompetenzen aufzunehmen, war die beste Entscheidung. Die ersten Antworten, die ich darauf erhielt, waren ein Augenöffner.

Viele Studierende können so viel mehr als gedacht. Kürzlich habe ich in dem oben verlinkten Beitrag geschrieben:

Die allermeisten Studierende bringen einen guten Teil dieser Kompetenzen schon mit, nur ist es ihnen nicht immer bewusst. Sie lernen also nicht komplett neu, sondern lernen etwas dazu. Wir sollten die Studierenden daher weglenken von Gedanken wie „Ich habe noch nie wissenschaftlich geschrieben, also kann ich nicht schreiben.“ (nicht wahr) und hin zu „Ich habe schon einiges geschrieben. Jetzt lerne ich, wie meine zukünftigen wissenschaftlichen Texte aussehen sollten, um den Ansprüchen zu genügen.“ (wahr).

Ja, es ist den Studierenden nicht immer bewusst, was sie schon alles können. Dennoch habe ich viele überaus reflektierte Auflistungen als Antwort auf eben diese Frage gelesen. Das macht übrigens auch einfach mehr Spaß, als sich ewig nur mit den Defiziten zu beschäftigen. Mittlerweile kommt mir die erste Version der Vorabfrage sehr negativ vor.

Und ja, selbstverständlich denken einige Studierende auch, mehr zu können, als es tatsächlich der Fall ist. Die Selbsteinschätzung muss also nicht mit der Fremdeinschätzung übereinstimmen. Das lässt sich im weiteren Verlauf der Lehrveranstaltung jedoch aufgreifen und bearbeiten.

Weg von der Defizitorientierung

In der Positiven Psychologie habe ich bedenkenswerte Ansätze gefunden, in die ich mich unbedingt noch tiefer einarbeiten möchte. Testweise habe ich seit September die neue Version der Vorabfrage mit einem dieser Ansätze, dem WOOP-Konzept von Gabriele Oettingen, verbunden (hier ein interessanter Link, der in eine ähnliche Richtung geht). Die Buchstaben WOOP stehen für Wish – Outcome – Obstacle – Plan und bringen ein erfolgsversprechendes Vorgehen auf eine gut zu merkende Formel. Sehr kurz erläutert dreht es sich um Folgendes: Nach der intensiven Vorstellung des eigenen Wunsches und dessen greifbaren Ergebnisses befasst man sich mit möglichen Hindernissen und formuliert Pläne für deren Überwindung.

Wie habe ich WOOP mit der Vorabfrage verbunden? Dazu habe ich die Studierenden vor dem Ausfüllen auf einer Art Gedankenreise mitgenommen. Ich habe ihnen anschaulich geschildert, wie auf positive Art und Weise eine wissenschaftliche Arbeit entsteht (im Gegensatz zu so mancher Last-Minute-Arbeit oder zu einer qualvollen Dauer-Arbeit ohne Fortschritt). Diese Schilderung umfasst den kompletten Prozess der Erstellung der Arbeit von Erhalt bzw. Finden des Themas bis hin zur Abgabe. Stark gestrafft dauert das nur wenige Minuten. (Kommentar einer Studierenden: „Ach, wäre das schön, wenn das so liefe!“). Die Elemente „Wish“ und „Outcome“ wären damit abgehakt, „Obstacle“ entspricht den Fragen 2 und 3 in der Vorabfrage. Zum Abschluss der Einheit erläutere ich den Studierenden, was ich gerade mit ihnen gemacht habe. Die individuellen „Plans“, also die Lösungsmöglichkeiten, sind dann im Laufe des Semesters in der Lehrveranstaltung zu thematisieren.

Noch kann ich nicht sagen, ob die Methode funktioniert. Vielleicht werde ich das auch nie können. Der heutige Blogbeitrag ist als eine Art „Werkstattbericht“ zu lesen.

An der Stelle interessiert mich daher:

Hat sich jemand ausführlicher – theoretisch und praktisch – mit dem WOOP-Konzept auseinandergesetzt? Welche Schlüsse haben Sie daraus gezogen?