Meier-Soriat, Diana (2018): Bullet Journal – Das Praxisbuch. Frechen: mitp.

19,99 Euro

Wehr, Tanja (2017): Die Sketchnote Starthilfe. Frechen: mitp.

21,99 Euro

Wehr, Tanja (2018): Die Sketchnote Starthilfe – Neue Bilderwelten. Frechen: mitp.

24,99 Euro

Die Inhaltsübersichten der drei Bücher finden Sie am Ende des Artikels.

Wehr und Meier-Soriat: Doppelte Augenweide

Mit der Hand schreiben ist wieder in, malen ist wieder in. Da sind nicht nur Sketchnotes und Bullet Journals (BuJos), da sind auch Trends wie Handlettering, Zentangle und Ausmalbücher. Ich mag das, denn es bringt mich zwischendurch weg vom Monitor und hilft ungemein beim Denken. Dieser Zusammenhang ist zwar allgemein bekannt, nur an der Umsetzung hapert es ja zuweilen.

Sketchnotes (also „Skizzen-Notizen“) und Bullet Journals (also „Aufzählungsstrich-Tagebücher“) ergeben zusammen eine wunderbare Kombination und machen aus schnöden Notizen eine wahre Augenweide. Daher rezensiere ich heute gleich ein ganzes Buchpaket, bestehend aus drei sehr praxisorientierten Ratgebern. In Anlehnung an Schopenhauers „Es wäre gut Bücher kaufen, wenn man die Zeit, sie zu lesen, mitkaufen könnte“ möchte ich hier vorwegschicken, dass Sie die Zeit zum Üben sicher nicht mitkaufen müssen. Alle drei Bücher sind so motivierend geschrieben und so ansprechend gestaltet, dass Sie sicher wie ich gleich loslegen wollen und auch werden. Das lässt sich auch zwischendurch in geistigen Leerlaufphasen immer wieder einschieben.

Der Selbstvertrauens-Booster

Tanja Wehr kann ich nicht genug danken. Mit ihren beiden Sketchnote-Büchern hat sie mir das Selbstvertrauen in Sachen Malen zurückgegeben. Wenn ich es grob überschlage, komme ich auf 25 oder sogar 30 Jahre, in denen ich kaum etwas gemalt habe. An dieser Stelle gehen schöne Grüße an meine damalige Kunstlehrerin, die mir mehr als einmal deutlich gemacht hat, dass ich das üüü-ber-haupt gar nicht kann und auch eigentlich gar weiter nicht versuchen muss.

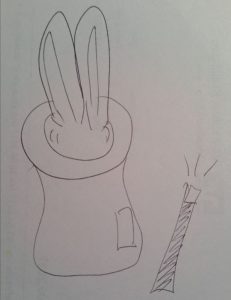

Wie hat Tanja Wehr es binnen Minuten geschafft, diese hartnäckige Überzeugung zu aufzuweichen? Zunächst einmal mit ihrer lockeren und witzigen Art und dem sympathischen Einstieg mit einem Bericht über ihre Erlebnisse im Lateinunterricht. Noch ein paar Seiten weiter, und dann konnte ich plötzlich ein Fahrrad malen. Ich! Ein Fahrrad! Ein Fahrrad, das man erkennen kann! Wow, nach diesem Erfolgserlebnis gab es kein Halten mehr. Eine Strich-für-Strich-Anleitung nach der anderen habe ich ausprobiert und direkt im Anschluss an Mann und Kind der Bewährungsprobe unterzogen. Die beiden sollten erraten, was ich da zu Papier gebracht habe. Und was soll ich sagen? In fast allen Fällen lagen sie richtig. Ich wusste nicht, wie mir geschah. Das war alles zu schön, um wahr zu sein. Ich dachte an meine ehemalige Kunstlehrerin. Es waren keine liebevollen Gedanken.

Natürlich gab es auch Rückschläge. Mein Oeuvre „Zwei Baguettes verschwinden in der Toilette“ sollte selbstredend etwas ganz anderes darstellen. Schreiben Sie mir gern in die Kommentare, was Sie darin erkennen.

Das jüngst erschienene zweite Buch von Tanja Wehr setzt noch konsequenter auf das Prinzip der Bilderwelten. Diese Sammlungen von Symbolen zu einem Thema halte ich für ziemlich nützlich, um das eigene Repertoire aufzubauen. Da lernen Sie, reale Objekte aufs Papier zu bringen (zum Beispiel im Bereich Bildung eben Bücher, Stifte, Notizblöcke). Ergänzend ist eine zweite Kategorie wichtig, nämlich die der abstrakten Begriffe. Denn auch eine Glühbirne, eine Schatztruhe oder eine Flasche Sekt mit zwei Gläsern haben ihre Berechtigung, wenn sie ein Aha-Erlebnis, eine bedeutsame und aufbewahrenswerte Erkenntnis oder eben einen gelungenen Abschluss symbolisieren sollen.

Mein Ziel ist es, im Lauf der kommenden Monate eine eigene Bildsprache zu entwickeln. Vielleicht komme ich ja auch tatsächlich irgendwann an den Punkt, an dem das Kopieren aufhört und ich ohne Vorlagen zurechtkomme. Die Reduktion auf das Wesentliche scheint mir mittlerweile erlernbar. Oft sind es auch nur ein oder zwei winzige Striche, die das Gesamtbild ändern. In den Büchern erfahren Sie, welche das sind. Die visuell gestalteten Verzeichnisse helfen beim schnellen Auffinden der gewünschten Bilder. Außerdem lernen Sie, wie wichtig ein grauer Marker ist. An dieser Stelle darf ich Ihnen mitteilen, dass der Heidelberger Einzelhandel schlecht aufgestellt ist. In keinem der zwei größten Geschäfte wurde ich fündig. Der Schritt zu meiner endgültigen Professionalisierung muss also noch warten ?

Ein Traum: alle Notizen an einem Ort

Diana Meier-Soriat hat mit dem Praxisbuch einen wirklich überzeugenden Ratgeber vorgelegt, der bei mir die letzten Vorbehalte gegenüber Bullet Journals ausgeräumt hat. Neben dem Prinzip „Track the past“ gibt es nach dem Erfinder des Bullet Journals, Ryder Carroll, noch „Organize the present“ und „Plan the future“, die eigentlichen Hauptverwendungszwecke. All das sammelt sich in einem einzigen Notizbuch, in dem die Rubriken durch einen Index gut auffindbar sind und in dem man den Status seiner Aufgaben durch eigene Symbole auf einen Blick gut erfassen kann.

So lautet zumindest die Theorie. Mal schauen, wie das in der Praxis dann wird. In der einen oder anderen Form hatte ich das früher schon einmal ausprobiert, wenn auch nicht unter dem Namen. Ich war nie wirklich zufrieden mit dem Ergebnis. Perfektion ist aber überhaupt nicht nötig, auch wenn das Ergebnis von versierten Bullet-Journal-Schreibenden meist nahezu perfekt aussieht. Genauso wenig benötigen Sie eine einmal erdachte und dann immer gleichbleibende Organisation innerhalb des Journals. Oder wie die Autorin einem so schön mitgibt: „Du bist hier der Boss!“ und „Mach einfach mal!“. Diese Flexibilität kommt mir und meinem Lehrstil sehr entgegen. In dem Buch finden Sie jede Menge an Vorlagen und Inspiration zum individuellen Anpassen.

Für das wissenschaftliche Arbeiten und das Studium sind Habit Tracker ein guter Einstieg, also Übersichten über das Einhalten von Routinen und Vorsätzen. Daher nehme ich das nun auch für mich als Einstieg, bevor ich dann später vielleicht noch weitere Elemente integriere.

Hilfreich fand ich im Bullet Journal-Buch von Diana Meier-Soriat außer den konkreten Tipps zu geeignetem Material auch die vielen Beispiele zu den einzelnen Themen, darunter ein kurzer Abschnitt über das Planen im Studium. Anregungen aus anderen Bereichen lassen sich übertragen.

1, 2 oder 3?

Natürlich habe ich bei den Themen dieses Buchpakets anders als beim Thema „Wissenschaftliches Arbeiten“ keinen echten Vergleich mit anderen Ratgebern. Sicher gibt es da draußen noch viele andere tolle Bücher zum Sketchnoten und Schreiben von Bullet Journals. Auch im Netz finden Sie viele Informationen – wahrscheinlich eher zu viele…

Mit den besprochenen Büchern machen Sie auf jeden Fall alles richtig. Sie finden darin gebündelt alle nötigen Informationen, bei mir ist wirklich keine Frage offengeblieben. Sollten auch Sie sich in Sachen Sketchnotes und Bullet Journal noch völlig auf Neuland bewegen, empfehle ich Ihnen die folgende Lesereihenfolge: Am besten starten Sie mit der „Sketchbote Starthilfe“ und schließen daran mit der Lektüre von „Sketchnote Neue Bilderwelten“ an. Erst ganz am Ende würde ich mir das „Praxisbuch Bullet Journal“ vornehmen, dann sind Sie vorbereitet, wenn Sie dort zu dem Teil mit den Symbolen kommen.

Welchen Studierenden kann man die Bücher empfehlen?

Guten Gewissens kann ich alle drei Bücher allen interessierten Studierenden empfehlen. Ein bisschen drängt sich mir zwar der Eindruck auf, dass das „mehr so ein Mädchending“ ist. Aber vielleicht liege ich da auch komplett falsch, und selbst wenn, ist es sowieso egal. Vereinzelt habe ich übrigens schon Studierende in den Veranstaltungen gesehen, die ein Bullet Journal geführt haben und dabei auch die eine oder andere Visualisierung benutzt haben. Bei sehr abstrakten Inhalten wird es natürlich schwierig mit dem Sketchnoten. Tanja Wehrs Standardbeispiel ist hierfür das Bruttosozialprodukt Das lässt sich eben einfach schlecht verbildlichen.

Was bringen die Bücher für den Einsatz in der Lehre?

Spontan während der Lehrveranstaltung eine gekonnte Zeichnung auf das Flipchart zaubern, das wäre schon was? Oder eine Zeichnung, die man zumindest einmal erkennt, wir wollen die Latte ja nicht zu weit nach oben schieben. Die meisten Kollegen, die ich bisher auf das Thema angesprochen habe, sagten mir entweder, dass sie da großen Nachholbedarf hätten („Oh ja, da sagst Du was…“), oder dass da sowieso gar keine Hoffnung mehr bestünde. Ihnen kann geholfen werden, wie ich oben ausgeführt habe.

Das Bullet Journal halte ich für eine eher private Angelegenheit, so dass ich hier kaum Einsatzmöglichkeiten in der Lehre sehe. Sollten alle Studierenden mit der Methode vertraut sein, könnte ich mir vorstellen, dass in Formaten wie Workshops oder Projektseminaren die gemeinsamen To Dos auch in einer Bullet-Journal-ähnlichen Form für alle sichtbar am Whiteboard oder Flipchart festgehalten werden.

Herzlichen Dank an den Verlag für die Rezensionsexemplare!

Die Inhaltsverzeichnisse

Meier-Soriat, Diana (2018): Bullet Journal – Das Praxisbuch. Frechen: mitp.

Einleitung – Materialkunde – Organisationssystem – Inhaltlicher Aufbau eines Bullet Journals – Schmuckelemente, Icons, Schriften und Co. – Anwendungen und Vorlagen – Dein Bullet Journal als Tagebuch und Erinnerung – Travel Journal – Mit Farben arbeiten – Dekoelemente – Social Media und Bullet Journal Features

Wehr, Tanja (2018): Die Sketchnote Starthilfe – Neue Bilderwelten. Frechen: mitp.

Einleitung – Hilfsmittel, Menschen und Mimik – Bilderwelten – Farbe und Schatten – Die eigene Bildsprache – Übungen

Wehr, Tanja (2017): Die Sketchnote Starthilfe. Frechen: mitp.

Einführung

Teil 1: Bildsprache

Bilderwelten – Menschen und Emotionen – Hilfsmittel

Teil 2: Schriftarten

Blockbuchstaben – Schreibschrift – Handlettering

Teil 3: Feinschliff

Schatten und Farbe – Aufbau einer Sketchnote

Teil 4: Los geht‘s

Live-Vorträge – Individualisierung, Tipps, Tricks, Übungen