Auf meiner Visitenkarte steht geschrieben: „Wissenschaftliches Arbeiten mit Herz“. Wenn ich die Karte überreiche, sehe ich mein Gegenüber meist lesen und dann – lächeln. Die häufigste Reaktion lautet: „Oh, wie schön!“ Und das Lächeln bleibt noch eine Weile im Gesicht.

Seltsamerweise fragt mich niemand, was das eigentlich bedeuten soll, dieses wissenschaftliche Arbeiten mit Herz. Unausgesprochen scheint klar zu sein, dass das etwas sehr Sinnvolles und auch Wünschenswertes sein muss. Etwas, das es nicht so oft gibt in der aktuellen Hochschullandschaft.

Was soll das nun also heißen?

Eins steht zunächst einmal fest: Wissenschaftliches Arbeiten ist mehr als nur korrektes Zitieren. Das hat sich mittlerweile erfreulich weit herumgesprochen. Viele Lehrende unterschreiben diesen Satz, während andere zwar zustimmen, jedoch nur um unmittelbar danach zu ergänzen, dass ja wohl auch die Seitenränder und der korrekte Zeilenabstand dazugehören.

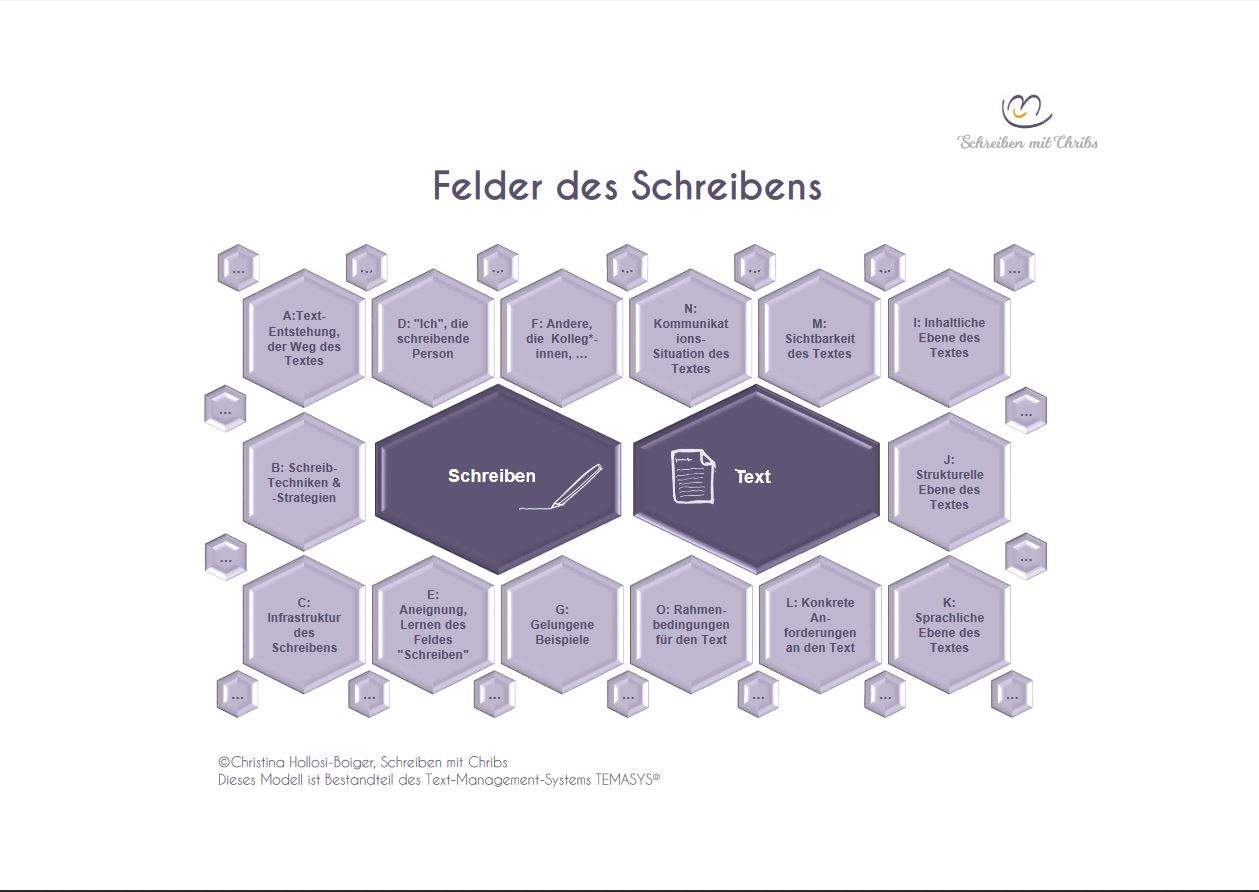

So meine ich das offensichtlich nicht. Tatsächlich meine ich zunächst einmal, dass neben der Form des zu verfassenden Texts auch die Sprache und natürlich inhaltliche Aspekte Gegenstand der Lehrveranstaltung zum wissenschaftlichen Arbeiten sein sollten. (Lehrpersonen, die wissenschaftliches Arbeiten nicht in ihrem Fach lehren, können inhaltlich selbstverständlich nicht in die Tiefe gehen. Dennoch wissen sie, wie argumentiert wird, und können das vermitteln.) Das alles ist gewissermaßen das Produkt des Schreibens.

Gehen wir einen Schritt weiter: vom Produkt zum Prozess.

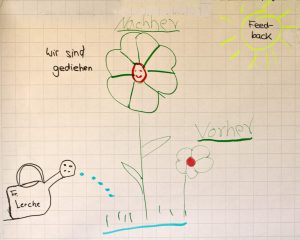

Meine Überzeugung ist: Um dem Schreiben dieses Produkts gerecht zu werden, sollte auch der Prozess gebührend betrachtet und vor allem von den Studierenden im Rahmen der Lehrveranstaltung auch erlebt werden. Sie sollen handelnd erleben, was wissenschaftliches Arbeiten ist und wie sie den Prozess individuell gestalten können, und ja, auch gestalten dürfen.

Weit und breit noch kein Herz zu sehen, meinen Sie?

Dann lassen Sie uns doch einmal einen Blick auf die Dozierenden werfen.

Eine Lehrperson, die nicht nur die korrekte Form einer wissenschaftlichen Arbeit lehrt, sondern auch Sprache und inhaltliche Aspekte und darüber hinaus noch den Schreibprozess in die Lehrveranstaltung integriert, kann das auf die eine oder andere Weise tun:

- „Ohne Herz“ ist nach meinem Dafürhalten gleichzusetzen mit „streng, direktiv, festgefahren und unreflektiert“.

- „Mit Herz“ ist gleichbedeutend mit „verständnisvoll, nicht direktiv, offen für Individualität, reflektiert“.

Sind die Adjektive hier als Gegensatzpaare zu verstehen? Ich denke nicht. Auch Lehren mit Herz kann streng und direktiv sein – allerdings braucht es dafür ein Gespür für die Situation. Dazu wiederum muss die Lehrperson zuhören und die richtigen Fragen stellen können. Manchen Lehrenden geht das komplett ab. Sie ziehen „ihren“ Stoff durch und übersehen dabei, dass sich doch die Studierenden etwas Neues zu eigen machen sollen (also die dargebotenen Inhalte zu ihrem eigenen Stoff machen sollen).

Ein Herz für Studierende

Der Wechsel zur psychologischen Ebene ist hier fließend, denn Themen wie Motivation und Prokrastination spielen beim wissenschaftlichen Arbeiten eine große Rolle. Wer als Lehrperson zuhört und gute Fragen stellt, landet über kurz oder lang bei diesen Themen. Es braucht „Herz“ im Sinne von Empathie, um diese Themen mehr als nur oberflächlich zu behandeln und adäquat auf die Fragen und Bedürfnisse der Studierenden zu reagieren.

Fragen Sie sich in diesem Zusammenhang doch einmal:

Kann ich nicht nur verstehen, sondern sogar akzeptieren,

- dass der Studierende ein Problem beim wissenschaftlichen Arbeiten hat, das ich selbst noch nie hatte?

- dass er es anders lösen will bzw. gelöst hat, als ich es lösen würde?

Oder aber:

- Kann ich nachvollziehen, dass ein Studierender sein Problem noch nicht erkennt und dieses demnach auch nicht lösen möchte?

Und, wie oft haben Sie mit Ja geantwortet?

Was heißt „Wissenschaftliches Arbeiten mit Herz“ nicht?

Auf der Ebene der klassischen Lehrinhalte (Form, Sprache, inhaltliche Aspekte) soll „Wissenschaftliches Arbeiten mit Herz“ nicht bedeutend, dass die Lehrperson so verständnisvoll und offen ist, dass alles möglich ist. Es ist kein softes, orientierungsloses, planloses Herumreden. Es negiert nicht den Erfahrungsvorsprung der Lehrperson (andere würden sagen: die Hierarchie zwischen Lehrenden und Studierenden).

Auf der Ebene der prozessualen und psychologischen Lehrinhalte heißt es nicht „Wissenschaftliches Arbeiten mit Haut und Haaren“. Niemand muss sich komplett offenbaren und all seine Sorgen und Nöte preisgeben, die ihn vom wissenschaftlichen Arbeiten abhalten. Es gibt eine Grenze, die genau dort verläuft, wo die Themen nicht mehr angemessen in der Gruppe besprochen werden können. Das sind dann manchmal Fälle für Einzelgespräche und oft Fälle für den Hinweis auf die psychologische Beratung der Hochschule.

„Wissenschaftliches Arbeiten mit Herz“ heißt auch nicht „Einlullen und lobhudeln“. Es hilft niemandem weiter, wenn ich vor lauter Empathie nicht mehr Klartext über die Unzulänglichkeiten des Texts oder des Arbeitsprozesses reden kann. Auch mit Herz kann ich als Lehrperson einmal unbequem sein, die Samthandschuhe ausziehen und harte Fragen stellen. Ich muss es sogar, es ist mein Job.

Weiterführende Artikel

Ich weiß, was Sie nächsten November tun (2019) – das Eisbergmodell mit den verschiedenen Schichten beim Lehren des wissenschaftlichen Arbeitens

Lehrphilosophie (2017)

Manifest (2016)

Nicht Sie sind das Problem (2016)