Irgendwann kommt der Punkt, an dem die Rohfassung des Texts entsteht.

„Der Text entsteht.“ Klingt das nicht toll? Das erweckt den Eindruck, als würde der Text ohne Zutun von außen, also einfach ganz von allein wachsen, bis er eben damit fertig ist.

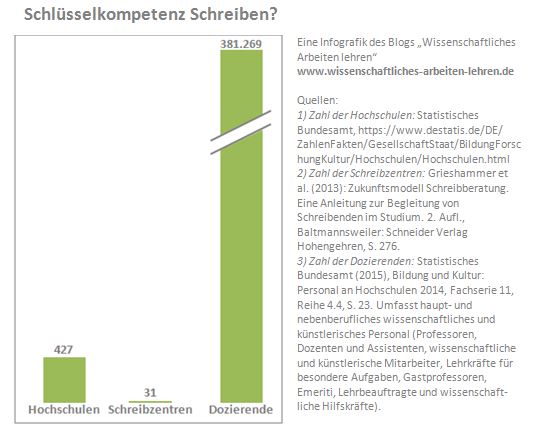

Viele Ratgeber zum Wissenschaftlichen Arbeiten (Theisen oder Brink, um nur zwei zu nennen) schweigen sich darüber aus, wie Schreibende von den ersten Skizzen zur Rohfassung gelangen. Die Ratgeber zum Wissenschaftlichen Schreiben hingegen sind natürlich voll mit Methoden und Übungen. (Wissenschaftliches Arbeiten vs. Schreiben)

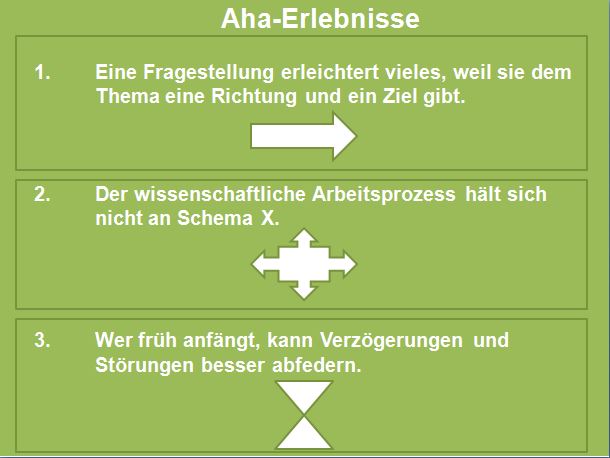

Frühere Blogartikel in der Rubrik „Materialien“ beschreiben ein paar der Vorarbeiten im wissenschaftlichen Arbeitsprozess: das Finden einer Fragestellung, die Literaturrecherche, das Erstellen einer Gliederung. Damit soll nicht gesagt sein, dass Schreiben generell erst nach dem Durchlaufen dieser Schritte passieren darf. Im Gegenteil: Schreiben ist ein wichtiges Werkzeug im gesamten Arbeitsprozess. Was ich jetzt meine, ist die ausformulierte Rohfassung – ein einigermaßen lesbarer, zusammenhängender Text, der als Grundlage all die Stichworte, Versatzstücke, Clusterings und Mindmaps nutzt, die bis zu diesem Zeitpunkt erarbeitet wurden. Ein vorläufig fertiger Text, wie man ihn klassischerweise jemandem zum Lesen gibt, um Feedback zu erhalten.

Das Schreiben dieses Rohtexts lässt sich nicht gut lehren. Lehrende können diesen Vorgangs nicht so leicht erklären wie etwa Zitierregeln oder die Möglichkeiten der Online-Recherche. Warum? Es gibt keine einzelnen Schritte, die man einfach nacheinander ausführt, damit ein Rohtext entsteht. Um einen Sachverhalt zu beschreiben oder eine These argumentativ zu belegen, kann man eine fast unendliche Zahl an möglichen Sätzen verwenden.

Schreiben lehren = aufräumen

Sie könnten an der Stelle in der Lehrveranstaltung über wissenschaftlichen Schreibstil im Allgemeinen und im Besonderen sprechen. Aber was bringt es? Die Studierenden sind noch mit ganz anderen Fragen beschäftigt. Im Endeffekt bewirkt es eine Überforderung, vor allem wenn es sich um das erste Semester handelt. Angebrachter wäre es, über die wichtigsten Schreibstrategien zu sprechen.

Sie sollten an dieser Stelle vor allem eines tun – aufräumen! Und zwar mit der Vorstellung des idealen Schreibers in den Köpfen der Studieren.

Wissenschaft hat immer mit Lesen und Schreiben zu tun. In manchen Disziplinen kommen zwar noch andere Tätigkeiten hinzu, wie etwa das Durchführen von Experimenten oder Befragungen. Das Lesen und Schreiben aber ist allen Wissenschaften gemein.

Vom idealen Wissenschaftler nehmen viele Studienanfänger an, dass dieser auch komplexe, wissenschaftliche Texte mühelos lesen, ihren Inhalt auf Anhieb verstehen und diesen dann auch noch dauerhaft behalten kann.

Ähnliches gilt für das Schreiben: Vermutetermaßen ist der ideale Wissenschaftler derart genial, dass er seine Ideen direkt druckreif zu Papier bringt. Sind seine Gedanken erst einmal zu Ende gedacht, formuliert er sie mühelos zu einem wohlstrukturierten und gut lesbaren Text.

Also erst einmal aufräumen in den Köpfen, weg mit den Mythen:

- „Um gut zu schreiben, muss man auf jeden Fall begabt sein.“

- „Schreiben heißt, direkt einen druckreifen Text zu formulieren.“

- „Wer lange für die Überarbeitung braucht, hat vorher viel falsch gemacht.“

Wenn Sie diese Mythen thematisieren, reden Sie am besten von sich selbst und Ihren Schreibprojekten. Sie werden merken, dass die Studierenden aufmerksamer als sonst zuhören. Plötzlich geht es um das echte Leben, um Erfahrungen aus erster Hand. Lassen Sie die Studierenden daran teilhaben. Erklären Sie, dass nicht immer alles gleichmäßig abläuft beim Schreiben. Dass sich Zeiten auf der Überholspur mit Zeiten im Stau und in Sackgassen abwechseln. Nicht so erfahrene Schreiber wissen das noch nicht, weil sie es noch nicht (oder nicht so oft) erlebt haben.

Alle Wege führen nach Rom

Achtung: Sagen Sie immer dazu, dass Ihr Weg nur ein Weg von vielen ist. Viele Studierende sind auf der Suche nach dem einen richtigen Weg (gerade die Typ 2-Studierenden). Sie wollen erklärt bekommen, wie das alles richtig geht, und fragen sinngemäß: „Wie muss ich mich beim Erstellen meiner wissenschaftlichen Arbeiten verhalten, um auf jeden Fall Erfolg zu haben?“ Antworten, die aus einzelnen Tipps bestehen, können hilfreich sein. Und zwar dann, wenn sie zufällig auf Studierende treffen, die genau auf diese Weise gut arbeiten und nur einen kleinen Anstoß brauchten.

Beispiel: Die Studierenden erhalten in der Lehrveranstaltung den Tipp, nach einem festen Rhythmus immer zur gleichen Uhrzeit für eine vorab festgelegte Dauer zu schreiben. Das funktioniert bekanntlich für einige Schreibende sehr gut. Andere hingegen fühlen sich dadurch eingeengt und kommen überhaupt nicht mehr ins Schreiben.

Der Lehrende produziert mit so einem einseitigen Tipp also zwei Gruppen von Studierenden: erstens die, bei denen es fortan mit dem Schreiben besser vorangeht, und zweitens die, die mit dieser Vorgehensweise nichts anfangen können. Je nach Veranlagung werden sich Studierende der zweiten Gruppe entweder in Zukunft schlecht fühlen („Ich mache zwar alles, genau wie er es gesagt hat, aber es funktioniert trotzdem nicht. Es muss an mir liegen.“) oder die Ratschläge und damit die Kompetenz des Lehrenden anzweifeln („Sein toller Tipp hat mir überhaupt gar nichts gebracht.“).

Eigentlich muss die Antwort an die Studierenden also lauten: „Erweitern Sie Ihr Repertoire an Arbeitstechniken, und finden Sie heraus, in welchen Situationen Ihnen was genau am besten hilft.“ Das ist eine unbequeme Antwort, weil dieses Herausfinden ein Ausprobieren erfordert. Das wiederum bedeutet, dass es zwischendurch zu Rückschlägen kommen wird. Aber auch das können Sie den Studierenden erklären: So etwas gehört zu einem Lernprozess dazu. Auch hier können Sie ja wieder von sich selbst sprechen und erklären, welche Tipps Sie einmal vergeblich ausprobiert haben.

Quality Time

Klagen über schlechte Texte von Studierenden haben Sie im Kollegenkreis sicher mehr als einmal gehört. Es genügt ja mitunter ein einziges, klug gewähltes Stichwort, um Lehrende dazu zu bringen, sich stundenlang über die Qualität der eingereichten Texte zu beschweren. Die Studierenden heutzutage können eben einfach nicht mehr schreiben, lautet dann das Fazit.

Falsch, die Studierenden heutzutage müssten ihre Texte einfach mehr überarbeiten. Viele Arbeiten sind so schlecht, weil sie zu wenig überarbeitet werden. Die Qualität kommt bei der Überarbeitung.

Bei den Studierenden fehlt es oft an dem Wissen über die Notwendigkeit des Überarbeitens. Es fehlt aber auch an einem guten Zeitmanagement. Letzteres entwickelt sich meist erst über die Semester.

Ermuntern Sie also die Studierenden, mehr „Quality Time“ für ihren Text einzuplanen. Sprechen Sie in Ihrer Lehrveranstaltung die folgenden Aspekte an:

- die Notwendigkeit des Überarbeitens („Überarbeiten bringt Qualität.“),

- die verschiedenen Ebenen der Überarbeitung (inhaltlich, sprachlich und formal),

- die dazugehörigen Techniken und

- die dafür zu veranschlagende Zeit.

Manche Ratgeber empfehlen, bis zu 50 Prozent der Gesamtzeit für die Überarbeitung einzuplanen. Ich ernte oft ungläubige Blicke, wenn ich das in der Vorlesung sage. Nach der Abgabe der Arbeit räumen dann manche Studierende freimütig ein, dass da wohl doch etwas Wahres dran ist und ihr Text mit einer längeren Überarbeitungszeit noch an Qualität gewonnen hat (oder hätte….).

Schreiben lehren = überarbeiten lehren

Statt allzu ausführlich auf stilistischen Empfehlungen einzugehen, reiße ich dieses Thema nur kurz an und verwende im ersten Semester fremde Texte. In den Folgesemestern ist immer noch Zeit für die detaillierte Betrachtung von Techniken und Stilfragen. Dann können die Studierenden auch auf ihre ersten eigenen Erfahrungen mit dem wissenschaftlichen Schreiben zurückgreifen.

Welche Art von Texten nutze ich?

- 3 Einleitungen zum gleichen Thema

Da in meiner Lehrveranstaltung zu diesem Zeitpunkt noch keine eigenen Texte vorliegen, greife ich auf Auszüge aus älteren Arbeiten zurück. Und selbst wenn die Studierenden schon Texte verfasst hätten: Die meisten Erstsemester (und nicht nur die) öffnen sich sowieso eher ungern vor ihren Mitstudierenden. Zudem gilt das „Gesetz des Schulhofs“ – Kritisiere nicht, wenn Lehrende zuhören.

Machen Sie auch nicht den Fehler, für eine solche Übung einen eigenen Text auszuteilen. Ich spreche aus leidvoller Erfahrung. Es ist nicht schön, wenn so viele, zum größten Teil im Feedback-Geben unerfahrene Leser den eigenen Text durch die Mangel drehen. Einmal und nie wieder!

Also nehme ich drei Einleitungen aus studentischen Texten, die das gleiche Thema behandeln: eine von mir als gut befundene, eine mittelgute und eine schlechte Variante. Einleitungen wähle ich aufgrund ihrer Bedeutung für den wissenschaftlichen Text. Die Studierenden sehen bei dieser Übung noch einmal, dass unter einem Thema verschiedene Fragestellungen bearbeitet werden können. Sie erkennen auch die Wirkung einer schwammig formulierten oder gar einer nicht näher benannten Fragestellung. Einleitungen bieten auch die Gelegenheit, noch einmal darüber zu sprechen, dass der Leser zu Beginn der Arbeit „abgeholt“ werden muss.

Wenn das Semester weiter fortgeschritten ist, kommt eine so genannte „Musterarbeit“ ins Spiel. Dabei handelt es sich um eine komplette studentische Arbeit, und eben nicht nur um einen Auszug daraus. So können wir auch über übergeordnete Aspekte wie den Aufbau des gesamten Textes oder die Übergänge zwischen den Kapiteln sprechen und gemeinsam herausfinden, ob die Arbeit in sich geschlossen ist. Die Denkhaltung bei dieser Übung lautet „Überarbeiten“ – gemeinsam mit den Studierenden gehe ich so an den Text, als wäre es ein eigener zu überarbeitender Text (ausführlicher Beitrag zum Thema: Musterarbeit).

Schreiben lehren = aufräumen = überarbeiten lehren

Die Aussage „Schreiben lässt sich nicht lehren“ ist in dieser Absolutheit natürlich nicht richtig. In dem Beitrag habe ich dargestellt, wieso ich vor allem bei Studienanfängern recht wenig über die Entstehung des, äh pardon, das Verfassen des Rohtexts rede, sondern mich mehr auf das Aufräumen mit hartnäckigen Mythen und auf das Überarbeiten konzentriere.

Schreiben lehren = aufräumen = überarbeiten lehren – Wie sieht Ihre Gleichung beim Lehren des Rohtextens aus?