Ein Gastbeitrag von Dr. Eva-Maria Lerche

Vor vielen Jahren habe ich an einem zweijährigen Schreiblehrgang zum literarischen Schreiben teilgenommen. Eigentlich kannte ich als Schreibtrainerin genügend Tricks und Methoden, um die Muse hervorzulocken. Trotzdem war ich überrascht, was dort mit meiner Kreativität passierte. Im ersten Jahr hatte ich eine Studienleiterin, die immer ganz euphorisch auf meine Geschichten reagierte und mir zurückspiegelte, was bei ihr ankam, wie sie die Geschichten verstand, was ihr besonders gut gefallen hatte. Meine Ideen sprudelten nur so und ich merkte, wie sich mein Schreibstil entwickelte. Im zweiten Jahr dann hatte ich eine Studienleiterin, die nur kritisierte und bewertete. Vielleicht hätte die Kritik noch geholfen, wenn sie sich auf meinen Text bezogen hätte. Doch ich hatte mehr als ein Mal das Gefühl, dass sie meine Geschichte allenfalls überflogen hatte, ihre Antworten aus fertigen Bausteinen zusammensetzte, nicht auf meine Geschichte, den Plot, die Ideen einging. Und was passierte, obwohl ich mir fest vornahm, mich nicht davon beeinflussen zu lassen? Ich hatte keine Ideen mehr, keine Lust mehr, überhaupt zu schreiben – und das, was ich schrieb, wurde langweiliger und hölzerner. Warum ich das erzähle?

Schreibende sind immer Menschen

Nicht nur kreatives Schreiben, sondern auch wissenschaftliches und berufliches Schreiben ist öfters als uns bewusst und lieb ist, mit uns selbst, unserer Sicht auf die Welt, unseren Erfahrungen, Erlebnissen und Begegnungen verknüpft. Entsprechend reagieren wir auch auf Rückmeldungen zu unserem Schreiben und unseren Texten mal gelassener, mal empfindlicher. Sicher gibt es Menschen, an denen destruktive Rückmeldungen abperlen wie Wasser an der frisch gewachsten Regenjacke. Hier geht es eher um diejenigen Schreibenden, die sich aus ganz unterschiedlichen Gründen von unbedachten Äußerungen oder negativem Feedback verunsichern lassen – im besten Fall „nur“ mit der Folge, dass Schreiben eine lästige Pflicht wird, im schlimmsten Fall mit richtiggehenden Schreibblockaden bis hin zum Studienabbruch. Da ist beispielsweise die Studentin, die bei dem Satz „Arbeiten Sie mal noch an Ihrem wissenschaftlichen Stil“ hört: „He, Sie da, Sie haben hier in den heiligen Hallen der Wissenschaft nichts zu suchen“ und nun vor jedem Schreibprojekt Angst hat, „entlarvt“ zu werden. Oder die Doktorandin, der ihr Betreuer statt konkretem Feedback ein gut gemeintes „Machen Sie einfach mal“ mitgibt und die nun im Schreiben steckenbleibt, weil sie verzweifelt versucht, nicht formulierte Erwartungen des Betreuers zu erraten. Oder der Doktorand, der sich gerade voller Neugier in sein Thema stürzt, die ersten Ideen präsentiert und dann im Kolloquium auseinandergenommen wird, ganz so als würde man mit einem Gummistiefel auf ein kleines Pflänzchen treten und glauben, ihm dadurch beim Wachsen zu helfen.

Ich erinnere mich, wie ich zu Beginn meiner Dissertation die ersten schmalen Thesen – Ergebnisse meiner Archivrecherchen –, auf einer kleinen Historiker-Tagung in Bautzen vorstellte. Vom Ende der Promotion aus betrachtet hatte der Vortrag noch keine ernstzunehmende wissenschaftliche Substanz. Die Teilnehmenden aber haben so neugierig und offen zugehört und meine Begeisterung für mein Thema geteilt, dass ich von ihren Reaktionen noch wochenlang getragen wurde. Es sind diese Erfahrungen, die ich allen Schreibenden wünsche – jeden Tag eine Portion.

Was beflügelt unser Schreiben (nicht)?

In einer fehlerfeindlichen Lernkultur haben wir gelernt, immer erstmal zu kritisieren. Doch genau dieses Kritisieren, Bewerten, Abwerten und damit häufig Beschämen zerstört das Selbstvertrauen, das es zum Schreiben braucht. Dieses Selbstvertrauen ist aber notwendig, um sicheren Boden unter den Füßen zu spüren, von dem aus ich die Welt erkunden kann: um schreibend Neues auszuprobieren, neue Gedanken zu testen, neue Möglichkeiten der Strukturierung zu erkunden … Wenn der Boden jederzeit wegbrechen könnte, bleibe ich lieber bewegungslos stehen. Entwicklung findet nicht statt.

Vertrauensvolle Lernräume schaffen

Wenn ich als Lehrende Studierende stärken möchte, ist deshalb für mich die erste Regel, einen Lernraum zu schaffen, in dem sich alle sicher sein können, dass sie nicht bloßgestellt werden, auch wenn ihr Beitrag noch etwas schlichter ausfällt. Dazu gehört nicht nur, dass ich jeden Redebeitrag würdige und ernst nehme, sondern auch mit entsprechenden Gruppenmethoden dafür sorge, dass sich die Studierenden untereinander nicht be- und abwerten. Auch in dicht gedrängten Seminaren lohnt es sich, gerade zu Beginn Zeit darauf zu verwenden, dass die Gruppe zusammenwächst. Methoden wie Lebendige Statistik und Speeddating beispielsweise brauchen nicht viel Zeit, lassen sich auch in großen Gruppen durchführen und helfen, eine vertrauensvolle Arbeitsbasis zu schaffen.

Neugier und Offenheit trainieren

Eine schöne (Peer-)Feedbackübung, die auf Peter Elbow und Pat Belanoff (Being a Writer 2003) zurückgeht, besteht darin, zu einem Text oder einem Thema rückzumelden, an welchen Stellen man neugierig geworden ist und mehr hören möchte. Dies hilft nicht nur den Schreibenden zu erfahren, wo die Leser*innen „angebissen“ haben und welche Bereiche noch vertieft werden könnten. Es hilft auch den (Peer-)Feedbackgeber*innen, den Perspektivwechsel zu vollziehen: vom Blick auf das Defizitäre zu einem Blick voller Neugier und Interesse auf die Texte und Ideen anderer.

Zwei gegenläufige Mentalitäten im Schreiben

Feedback variiert und muss zum Schreibprozess passen. Dahinter steckt die Idee, die ebenfalls Peter Elbow stark gemacht hat (Writing with Power 1998) und die ich am Schreiblabor Bielefeld kennengelernt habe, dass sich Schreiben in zwei gegensätzliche Mentalitäten unterteilt, die sich abwechseln: creating and criticizing. In der schaffenden Phase denke ich enthusiastisch und unzensiert in alle Richtungen, sammle Ideen, Thesen, führe Gedankenexperimente durch, schleudere Textentwürfe hinaus, kurz: ich begebe mich auf das unendliche Meer der Entdeckungen. In der beurteilenden Phase kehre ich an Land zurück, überprüfe, was ich so gefangen habe, ordne, sortiere aus, verarbeite weiter, treffe Entscheidungen, trete einen Schritt zurück und lasse den kritischen Blick aus der Distanz zu.

Zwei gegenläufige Mentalitäten im Schreibprozess

Stärkendes Feedback heißt, genau hinzusehen

Wenn ich stärkendes und ermutigendes Feedback geben möchte oder als Peer-Feedback anleite, achte ich darauf, in welcher Mentalität sich die Schreibenden befinden und was ihnen in dem Moment hilft. Entwickeln sie gerade freudestrahlend Ideen und haben sozusagen den sicheren Boden verlassen? Dann teile ich ihre Neugier und Begeisterung, frage interessiert nach, bringe vielleicht noch weitere Ideen ein. Oder versuchen Schreibende gerade, Ordnung und System in das gesammelte Material zu bekommen und sich für einen Weg zu entscheiden? Dann steuere ich einen analytischen Blick bei, helfe, Strukturen und Zusammenhängen sichtbar zu machen und stelle Fragen, die eine Entscheidung oder Auswahl herauskitzeln.

Das Schreiben beflügeln

Feedback, das beflügelt, bedeutet nicht, alles unkritisch und oberflächlich weich zu spülen. Es bedeutet, wirklich zuzuhören, genau hinzuhören, ehrlich und authentisch zu bleiben. Mit dieser Haltung ist dann die Aussage „Hier habe ich echt nicht verstanden, was du sagen möchtest“ keine Kritik oder Bewertung, sondern ein Ansporn, Klarheit in den Text und die Gedankengänge zu bekommen und der neugierigen Feedbackgeber*in wirklich verständlich machen zu wollen, was man sagen möchte.

Studierende zu stärken, Selbstvertrauen in ihr Schreiben zu erlangen, ist mehr als Menschenfreundlichkeit. Es bedeutet, ihnen die Tür zu ihren eigenen Entwicklungsmöglichkeiten zu öffnen.

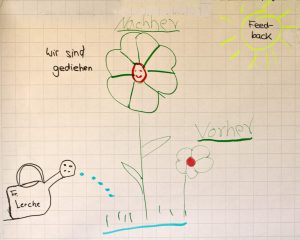

Feedback von Studierenden am Ende eines Seminars 2016: „Wir sind gediehen“

Dr. Eva-Maria Lerche ist Inhaberin des Schreibraums Münster, bei dem die inneren Kritiker vor die Tür geschickt werden, und bietet dort Workshops und Coaching zum wissenschaftlichen, beruflichen und kreativen Schreiben an. Als selbständige Schreibtrainerin und systemische Coachin (SG) arbeitet sie für Hochschulen, freie Bildungsträger, Vereine und Unternehmen.

Dr. Eva-Maria Lerche ist Inhaberin des Schreibraums Münster, bei dem die inneren Kritiker vor die Tür geschickt werden, und bietet dort Workshops und Coaching zum wissenschaftlichen, beruflichen und kreativen Schreiben an. Als selbständige Schreibtrainerin und systemische Coachin (SG) arbeitet sie für Hochschulen, freie Bildungsträger, Vereine und Unternehmen.

Zur Website von Dr. EvaMaria Lerche oder direkt zu ihrem Blog

(Foto: Bernadette Lütke Hockenbeck)