Mit „Schreiben in der Lehre“ ist kürzlich ein Buch mit vielen Anregungen für eine schreib-intensive Lehre erschienen. Das habe ich zum Anlass genommen, ein ausführliches Interview mit dessen Autorin Swantje Lahm zu führen.

Wie kamen Sie ursprünglich darauf, sich beruflich mit Schreiben und Schreibberatung zu befassen? Gab es einen konkreten Auslöser dafür?

Ja, es gab einen konkreten Auslöser, sogar eine Krise. Ich hatte direkt nach meinem Studium ein Promotionsprojekt angefangen, aber die Forschungsgruppe, in der ich arbeiten wollte, kam nicht zustande. Ich wollte aber unbedingt im Team arbeiten und so stellte sich die Frage: Wenn keine Promotion, was dann?

Ich war nach wie vor sehr an Wissenschaft interessiert. In einem Praktikum im Bielefelder Schreiblabor konnte ich mich aus einer anderen Perspektive mit Wissenschaft befassen – mit den Prozessen der Ideen- und Erkenntnisgenerierung durch Schreiben. Das hat mich sofort angesprochen.

Sie arbeiten seit 2002 im Schreiblabor an der Universität Bielefeld. Was hat sich in dieser langen Zeit geändert? Merken Sie einen Wandel bei den Studierenden? Bei den Lehrenden? Ist die Arbeit für Sie leichter oder schwieriger geworden?

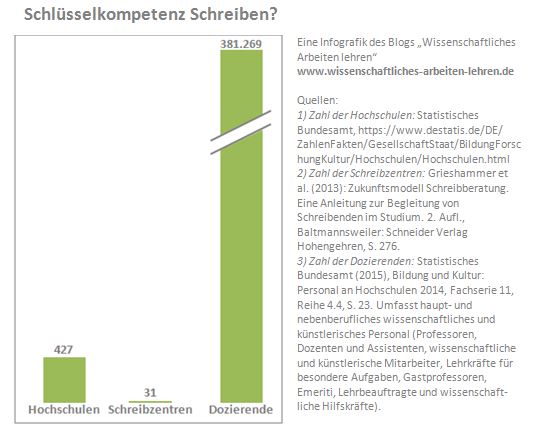

Einrichtungen wie das Schreiblabor werden immer mehr als zur Infrastruktur einer Universität zugehörig betrachtet. So wie niemand daran zweifelt, dass eine Universität eine Bibliothek braucht. Nur noch wenige glauben, wir wären nur dazu da, um leistungschwächere Studierende zu unterstützen – besonders seit wir mit einem Team von Kolleg/innen zusammen arbeiten, die Lehrende in den Fächern sind.

Ob Studierende sich verändert haben, ist schwierig zu sagen. Eine Professorin in der Soziologie sagt immer, man bekommt die Studierenden, die man sich durch die Rahmenbedingungen und Curricula schafft, d.h. wenn alles darauf ausgerichtet ist, dass Studierende in kurzer Zeit möglichst viele Punkte sammeln sollen und jede Leistung darüber hinaus noch benotet wird, darf man sich nicht wundern, wenn vor allem eine extrinsische Motivation greift.

Wir erleben aber gerade im Schreiblabor, dass Lehrende und Studierende beide gleichermaßen unter solchen Bedingungen leiden. Und wer würde behaupten, dass früher alles besser war? Als Andrea Frank das Schreiblabor 1993 gegründet hat war die explizite Vermittlung des Schreibens an Hochschulen noch etwas Exotisches und viele Studierende haben sich in überfordernde Projekte verstrickt, weil ihnen Deadlines, Betreuung – kurz: Struktur – fehlte. Einen gute Balance zwischen Freiheit und Struktur zu finden, ist eine fortlaufende Aufgabe.

Sie haben sich zum Coach ausbilden lassen. Welche Vorteile ziehen Sie daraus? Und: Sollte jeder Schreibberater eine Coaching-Ausbildung haben?

Ich verstehe Coaching als die prozessorientierte Begleitung von Menschen in professionellen Kontexten. Für die Schreibberatung und auch die Arbeit mit Lehrenden ist die Ausbildung als Coach aus folgenden Gründen für mich sehr wichtig:

- Ich kenne meine eigenen Schwächen und Vorannahmen, d.h. ich laufe weniger Gefahr, meine Themen auf mein Gegenüber zu projizieren.

- Ich weiß, wo Schreibberatung endet und psychosoziale Beratung anfängt. In der konkreten Situation ist das ja nicht immer sofort klar zu erkennen. Jemand, der mit seinem Schreibprojekt nicht weiterkommt, kann sehr verzweifelt sein und z.B. eine depressive Symptomatik entwickeln. Für mich ist entscheidend, darauf zu achten, ob sich die Symptome verändern, sobald wir in die Schreibberatung einsteigen und ob die Person in der Lage ist, die von mir angebotene Unterstützung produktiv zu nutzen. Wenn ich merke, dass die Schreibberatung nicht greift, würde ich an unsere Kolleg/innen in der Zentralen Studienberatung verweisen.

- Haltung ist wichtig. Im Kontakt mit Lehrenden versuche ich, ihre Situation und die Eigenlogiken ihres Handelns nachzuvollziehen. Das bewahrt mich davor, im Hinblick auf das Schreiben missionarisch zu werden. Ich gehe immer erstmal davon aus, dass ich keine Ahnung davon habe, was für jemand anderen richtig und hilfreich ist.

- Schließlich hat die Ausbildung mein Verständnis für Veränderungsprozesse geschärft und mich Methoden gelehrt, sie zu gestalten. Für mich ist das Arbeiten mit analogen Methoden, also allem was man haptisch im Raum nutzen kann (Figuren, Karten etc.), wichtig – gerade auch in der Schreibberatung, wo es hilfreich sein kann, Gedanken wirklich ‚greif-bar‘ zu machen.

Wie viel Kontakt haben Sie mittlerweile in einer normalen Arbeitswoche noch mit Studierenden? Wenn ich das richtig sehe, besteht Ihre Tätigkeit mittlerweile auch aus vielen anderen Projekten.

Es stimmt: der Fokus meiner Tätigkeit liegt auf der Arbeit mit Lehrenden. Wir haben es uns im Team aber zur Regel gemacht, dass wir mindestens alle zwei Semester selbst eine Veranstaltung geben. Dadurch habe ich regelmässig Kontakt zu Studierenden.

Die Schreibberatung für Studierende wird mittlerweile zu fast 100% von Studierenden der studentischen Schreibberatung skript.um durchgeführt. Mit diesen Studierenden stehen wir Mitarbeiterinnen des Schreiblabors im engen Austausch. Und ich höre natürlich viel von den anderen Lehrenden. Ich hoffe, dass ich also ingesamt noch ganz gut dran bin, an der Lebens- und Schreibwelt von Studierenden.

Das Buch „Schreiben in der Lehre“: Man spürt beim Lesen des Buches, wie wichtig Ihnen das Thema Schreiben ist. Wieso ist es Ihnen ein solches Anliegen?

Ich glaube, weil das Schreiben im besten Sinne ein Prozess der Individuation ist. Also ein Prozess, in dem man sich selbst (er)findet, aber im Kontakt mit anderen. Der extreme Pendelschlag zwischen auf sich selbst zurückgeworfen sein und gleichzeitig dabei doch permanent auch auf andere bezogen sein fasziniert mich. Deshalb ist mir die Gesprächsmetapher in dem Buch auch so wichtig.

Darüber hinaus bin ich fasziniert von den Wegen, die das Schreiben eröffnet. So habe ich zum Beispiel im Jahr 2007 Keith Hjortshoj an der Cornell University in den USA einen Brief geschrieben, weil ich sein Buch „The Transition to College Writing“ so großartig fand. Darüber kam ein Email-Austausch zustande, der mich dann 2008 für einen Monat an das Knight-Institute-for-Writing-in-the-Disciplines nach Cornell geführt hat. Das hatte dann wiederum viele weitere Auswirkungen, eine davon ist das Buch „Schreiben in der Lehre“. Aber alles begann mit diesem Brief. Das ist also das, was mich begeistert, dass man durch Schreiben in der Welt handeln und etwas bewirken kann.

Sie waren immer wieder in den Vereinigten Staaten. Das hat Sie in Ihrer Arbeit sehr geprägt. Wie stark schätzen Sie selbst den amerikanischen Einfluss auf Ihre Gedanken ein? Und wo wären Sie heute ohne die USA-Aufenthalte?

Sicherlich gäbe es das Buch „Schreiben in der Lehre“ ohne die USA-Aufenthalte nicht. Das heißt nicht, dass für mich die USA das geheiligte Land sind und alles dort nur wunderbar ist. Aber durch eine spezifisch historische Konstellation, ist Schreiben an amerikanischen Universitäten bereits im 19. Jahrhundert gelehrt worden und das hat dazu geführt, dass es bereits sehr früh einen expliziten Diskurs über Formen, Ansätze und Methoden gab. Dieser Diskurs fehlte in Deutschland bis in die 90er Jahre des 20. Jahrhundert vollkommen.

Wenn man sich also für die Vermittlung des Schreibens an Hochschulen interessiert, kommt man um die USA eigentlich nicht drumherum. Es ist spannend, in die dortigen Debatten einzutauchen und schnell wird deutlich: es gibt natürlich nicht einen Weg, das Schreiben zu lehren, es ist ein umstrittenes und vieldiskutiertes Thema, wie am besten vorzugehen ist. Wir Europäer sind seit vielen Jahren auf der EATAW (European Association for the Teaching of Academic Writing) mit amerikanischen Kolleg/innen im Austausch und durch diesen Austausch und natürlich der ganz konkreten praktischen Arbeit bin ich nach und nach zu einer Einschätzung gekommen, was in unserem Kontext funktionieren könnte. Aber ich lade ja mit dem Buch auch weiterhin zum Experimentieren ein. Es enhält weniger Rezepte als Versuchsanleitungen. Von meinen USA Aufenthalten habe ich vor allem die Gewissheit mitgenommen, dass schon viele, viele Lehrende sich darauf eingelassen haben, mit dem Schreiben in der Lehre neue Wege zu gehen und davon profitiert haben.

Was von den amerikanischen Konzepten ist übertragbar, was nicht?

Ich würde sagen, Grundideen und Haltungen sind übertragbar. So zum Beispiel die Idee, dass Schreiben nicht jenseits der regulären Lehre in Extra-Kursen gelehrt werden sollte, sondern als integraler Bestandteil der fachlichen Auseinandersetzung. Oder das Verständnis, dass Schreiben ein Prozess ist und gute Texte nicht aus einem Geniestreich heraus enstehen, sondern das Ergbnis von handwerklichen Tätigkeiten sind, die man erlernen kann. Wie ich bereits gesagt habe, ich finde es eigentlich das wichtigste, das mal live zu erleben. Wie sieht es aus, wenn diese Ideen und Überzeugungen gelebt werden?

Der Rest ist dann Handwerkzeug und kontextsensible Umsetzung. Hier spielt die Taktung der Seminarsitzungen sicherlich eine Rolle. Wenn in den USA Studierende wöchentlich mehrere Sitzungen mit einem Lehrenden verbringen, bringt das bestimmte Möglichkeiten für regelmässige Schreibaufgaben mit sich. Aber auch in unserem Ein-Wochen-Rhythmus können Schreibaufgaben von einer Sitzung zur anderen gestellt werden. Von all den Konzepten, die ich kennen gelernt habe, fällt mir keines ein, das in unserem Kontext in keinem Fall machbar wäre. Natürlich sind dabei Anpassungen immer notwendig.

Das Lesen als Teil des wissenschaftlichen Arbeitens rückt seit einigen Jahren stärker in den Fokus, auch in Ihrem Buch. Wieso?

Vermutlich habe ich als jemand, der die Vermittlung des Schreibens immer vom Schreibprozess her gedacht hat, eine etwas andere Wahrnehmung. Für das Schreiblabor hat Lesen immer schon unbedingt dazu gehört. Eine der wichtigsten und ältesten Übungen aus dem Repertoire des Schreiblabors stammt von Gabriela Ruhmann und heißt „Aus alt mach neu“ und thematisiert den Übergang vom Lesen zum Schreiben des eigenen Textes.

Sie haben viele Fachkulturen kennengelernt durch Ihr Studium, durch die Tätigkeit in den verschiedenen Projekten und als Reihenherausgeberin. Was war in all den Jahren die überraschendste Erkenntnis in Hinblick auf die unterschiedlichen Fachkulturen?

Überrascht hat mich, dass viele Naturwissenschaftler/innen, das was sie vor dem Aufschreiben des eigentlichen Textes verfasst haben, nicht als Schreiben bezeichnen würden, obwohl ohne Zweifel viel geschrieben wird, wie z.B. die Laborprotokolle in der Biologie oder der Chemie.

Was ist Ihrer Meinung nach das Verbindende zwischen den Fachkulturen? Oder ist das so wenig, dass Wissenschaftliches Arbeiten zwangsläufig fachspezifisch gelehrt werden muss?

Verbindend ist, dass man sich für das Schreiben in jeder Disziplin auf einen ergebnisoffenen Prozess einlassen muss, d.h. man weiß am Ende noch nicht, was dabei heraus kommen wird. Die Tätigkeiten im einzelnen sind fachspezifisch, z.B. die Art und Weise, wie mit wissenschaftlicher Literatur gearbeitet wird. Ich halte eine fachübergreifend arbeitende Schreibdidaktik für sinnvoll und zwar dann, wenn sie sich auf die Schreibprozesse konzentriert.

Wie kann es noch besser und über die Universität Bielefeld hinaus gelingen, die Fachlehrenden für die Bedeutung des Wissenschaftlichen Arbeitens zu sensibilisieren? Wer sollte das tun, und wie?

Ich gehe davon aus, dass Lehrende sich weitgehend einig sind über die große Bedeutung des wissenschaftlichen Arbeitens. Die Meinungen gehen allerdings dahingehend auseinander, wer, wo, an welcher Stelle im Studium für die Vermittlung zuständig ist. Manchmal wird hier gerne der schwarze Peter immer an die nächste Stelle weiter gereichtet: Betreuer von Abschlussarbeiten beklagen, dass die Fähigkeiten nicht bereits im ersten Semester erworben wurden, die Lehrenden der Grundlagenveranstaltungen beschweren sich über das Niveau, mit dem Schüler/innen aus der Schule entlassen werden usw.

Es wäre wichtig, den Mythos, dass es eine Instanz und einen Ort geben könne, an dem Studierende das Schreiben erlernen, aufzugeben. Schreibvermittlung ist eine Gemeinschaftsaufgabe und gelingt am besten in der Zusammenarbeit von Lehrenden in den jeweiligen Fachbereichen und auch in der Zusammenarbeit mit Schreibzentren. Schreiben muss im ganzen Studium stattfinden – mit entsprechender Rückmeldung auf Texte und Gelegenheiten zum Austausch.

Ich versuche in Gesprächen mit Lehrenden deutlich zu machen, dass sie ihre Fachlehre nicht verlassen, wenn sie das Schreiben explizit zum Thema machen, sondern sich im Gegenteil genuin mit dem Fach beschäftigen, nämlich die Art und Weise, wie dort Erkenntnisse generiert werden. Das ist für viele überzeugend.

Über diese individuelle Ebene hinaus, halte ich es hochschulpolitisch momentan für besonders wichtig, sich über die Schreibinitativen Gedanken zu machen, die im Zuge des „Qualitätspakt Lehre“ an vielen Hochschulen in Deutschland entstanden sind. Viele dieser Projekte sind mittlerweile in der zweiten Förderphase, die 2020 ausläuft. Hier müssten dringend Wege zur Verstetigung gefunden werden, weil sonst kostbar erworbenes Erfahrungswissen verloren geht.

Was sind Ihrer Erfahrung nach die größten Vorbehalte der Lehrenden gegenüber „Schreiben in der Lehre“?

Einige Lehrende fürchten, dass ihnen noch etwas Zusätzliches, Fachfremdes aufgezwungen wird. Ich kann das gut nachvollziehen. Lehrende sind seit Jahren in Reformprozesse involviert – wer begibt sich schon gerne erzwungenermaßen in Veränderung? Hinzu kommt, dass Lehrende in der Regel ja selbst in ihrem Studium erfolgreich Schreibende waren und deshalb erschließt sich nicht jedem, warum eine Veränderung überhaupt notwendig ist.

Wie können Lehrende das Schreiben in die Lehre integrieren, wenn das Lehrformat nicht passt? In Blockseminaren stelle ich es mir beispielsweise schwierig vor, mehr als nur einfache Minutenpapiere zu nutzen.

Ich würde empfehlen, weniger von den Formaten auszugehen, sondern von den Zielen. Was sollen die Studierenden am Ende der Veranstaltung wissen und können? Und wie könnte das Schreiben dabei helfen? Es muss ja nicht um jeden Preis geschrieben werden. In den USA gab es an der Miami University vor einigen Jahren eine Initiative „Less is more“, d.h. es wurde hier sogar empfohlen, die Menge der Schreibaufgaben zugunsten einiger, weniger aber lernträchtiger Aufgaben zu reduzieren.

Das Wichtigste ist also, sich genau zu überlegen, warum man mit welchem Ziel was schreiben lässt. Mit Blockveranstaltungen habe ich gute Erfahrungen, weil Studierenden zu den Sitzungen umfangreichere Texte einreichen können und man dann auch ausreichend Zeit hat, um sich mit ihnen auseinander zu setzen.

Wenn die Fach-Lehrenden den Ansatz des Schreibens in der Lehre übernehmen, haben sich dann die Schreibberater nicht selbst abgeschafft?

Ich hatte ja bereits den Mythos erwähnt, die Fiktion, dass Schreiben an einer Stelle im Studium von einer Instanz vermittelt wird. Lehrende und Schreibberater/innen haben jeweils eigene Möglichkeiten und im besten Fall ergänzen sich die Angebote. Wir sind in Bielefeld tatsächlich mit dem Anspruch angetreten, uns im Laufe der Jahre überflüssig zu machen. Das war eine etwas vereinfachte Vorstellung.

Was tatsächlich passiert, ist Ausdifferenzierung: Schreibberater/innen sind für mich Schreibprozessexpert/innen mit eigener Beratungsexpertise. Studierende sind in punkto Bewertung und Noten von ihnen nicht abhängig, daher ist die Beratung gerade in persönlich schwierigen Situationen hilfreich. In der Zusammenarbeit mit Lehrenden bringen die Berater/innen eine überfachliche Perspektive mit ein. Sie rezipieren aktuelle Forschung und pflegen den Austausch mit Kolleg/innen – sind also eine Art „Think Tank“ für Themen rund um das Schreiben. Es ist Sache der Universitäten zu entscheiden, ob sie diese Art von Arbeit als Luxus oder als selbstverständlichen Teil ihrer Infrastruktur betrachten.

Wenn Sie einem Studierenden nur einen einzigen Ratgeber zum Wissenschaftlichen Arbeiten empfehlen dürften, welcher wäre es?

Meine Empfehlung ist, sich mehrere Ratgeber zur Hand zu nehmen, es gibt inzwischen ja unglaublich viele, ein bisschen darin zu lesen und dann zu schauen, wie man sich angesprochen fühlt. Ein guter Ratgeber ist ein Herz- und Hosentaschenbuch, eine Vade mecum, das man immer mich sich herumschleppen möchte. Ein Buch, das sich so anfühlt, als sei es genau für einen selbst geschrieben. Und dann damit arbeiten. Ausprobieren, was empfohlen wird. Schreiben!

Welche Projekte stehen bei Ihnen als nächstes an? Oder ist jetzt nach der Fertigstellung des Buches erst einmal eine kreative Pause angesagt?

Mal schauen, was kommt. In jedem Fall werde ich weiterhin Herausgeberin der Reihe „Schreiben im Studium“ sein. Hier sind einige Bände in Arbeit. Als nächster Band erscheint ein Ratgeber zum „Zusammen schreiben“. Darauf freue ich mich sehr.

Swantje Lahm MA

Swantje Lahm arbeitet seit 2002 im Schreiblabor der Universität Bielefeld. Schwerpunkt Ihrer Arbeit ist derzeit die Zusammenarbeit mit Lehrenden. Ihr Motto ist: „Schreiben ist Planung. Schreiben ist Improvisation.“ Zwischen diesen beiden Polen bewegt sie sich auch selbst – lehrend und schreibend. Hilfreich für die Arbeit mit Schreibenden, Forschenden und Lehrenden aus unterschiedlichen Disziplinen ist der Blick auf Texte und Prozesse, den sie im Laufe ihres Studiums (Geschichte, Soziologie, Osteuropäische Studien) entwickelt hat. Jüngste Publikation: Schreiben in der Lehre. Handwerkszeug für Lehrende. Verlag Barbara Budrich (2016).

Ergänzung vom 16. Dezember 2016

An der TU Dresden entsteht ein Schreibzentrum. Aus diesem Anlass ist eine gekürzte Version des Interviews im dortigen Universitätsjournal erschienen (S. 3).